导语:

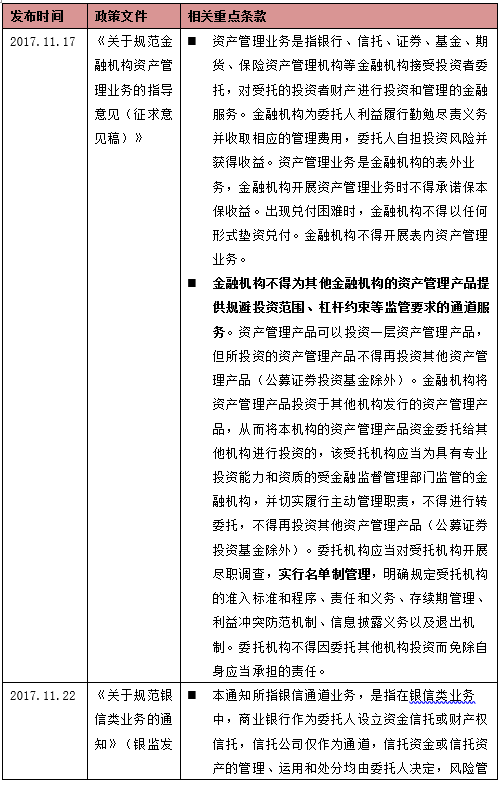

2017年11月17日,“一行三会一局”联合发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(下称“资管新规”),资管新规明确“金融机构不得为其他金融机构的资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务”。

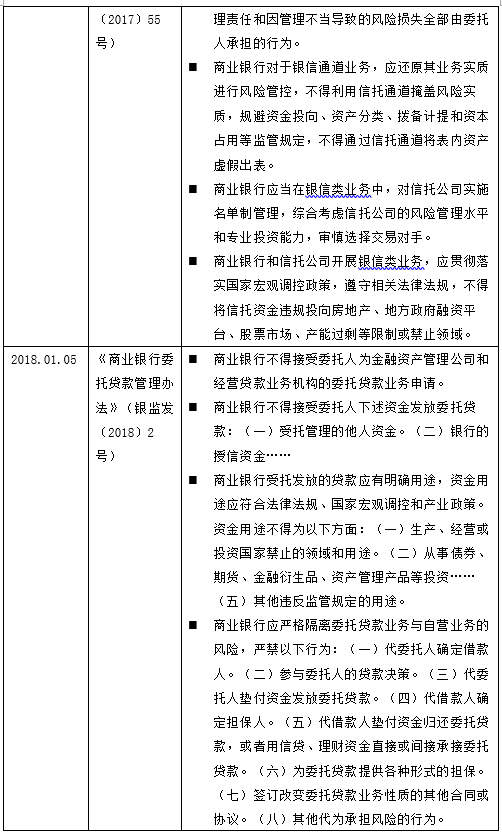

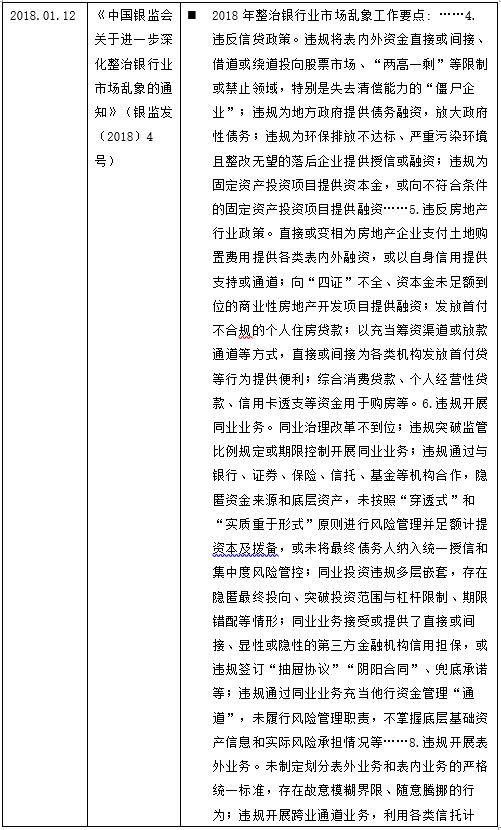

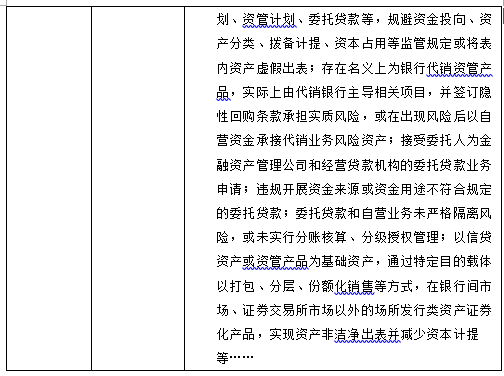

紧接着,银监会于2017年11月22日、2018年1月5日先后出台《关于规范银信类业务的通知》(银监发〔2017〕55号)、《商业银行委托贷款管理办法》(银监发〔2018〕2号);2018年1月11日,证监会窗口指导叫停券商资管及私募基金投资委托贷款资产及信贷资产业务;2018年1月12日,基金业协会《私募投资基金备案须知》停止了投向为借贷活动的基金产品备案。各监管机构配合出台的一系列新规或窗口指导,俨然已对通道业务形成了围堵之势。

2018年3月28日,中央全面深化改革委员会第一次会议通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。会议指出,规范金融机构资产管理业务,要立足整个资产管理行业,坚持宏观审慎管理和微观审慎监管相结合、机构监管和功能监管相结合,按照资产管理产品的类型统一监管标准,实行公平的市场准入和监管,最大程度消除监管套利空间,促进资产管理业务规范发展。

通道业务为规避监管而生,面对一连串“去通道”高压监管政策,该何去何从?

本文旨在从银行视角出发,全面梳理银行通道业务的监管政策演变脉络,以期抛砖引玉,与行业同道一同探讨相关行业的未来发展。

一、银行通道业务的定义与起源

我们认为,银行通道业务是指银行作为委托人,将其表内外资金或资产,借助第三方受托人作为通道,设立一层或多层资管产品,从而为委托人的目标客户进行融资或对其他资产进行投资的交易安排。

在银行通道业务中,由委托人银行确定投资标的,并承担实质风险,受托人不承担主动管理职责,仅作为通道功能主体收取通道费。受托人这一通道主要为信托公司、证券公司、基金子公司等。

通道业务根源于银行的业务需求。

一是银行的表外理财资金须借助通道,最终投向投资标的。

二是由于银行表内资产大量占用资本和信贷规模,影响银行的信贷投放能力和资本收益率,为了腾出贷款规模、减少资本占用或提高收益等原因,银行利用通道业务实现表内资产出表,以规避信用风险监管指标。

三则是为规避对房地产、地方政府融资平台等限制性行业的信贷管控。

2008年末,国家出台4万亿经济刺激方案,以期通过进一步扩大内需等方式应对国际金融危机,由此也拉开了地方政府债务剧增、房地产等行业超速发展的序幕。2010年,面对高涨的房价和日趋严重的地方政府债务问题,国家刺激政策开始退出,为了从源头控制资金流向及流量,央行及银监会均采取了收紧政策。一方面,央行2010年内连续8次上调金融机构人民币存(贷)款准备金率,显示了严格控制信贷额度的决心和魄力;另一方面,以2010年“国十一条”出台为标志,国家对房地产市场的调控从刺激转为遏制干预,要求央行及银监会要加大对金融机构房地产贷款业务的监督管理;与此同时,银监会自2010年至2012年期间先后发布一系列关于地方政府融资平台贷款风险监管文件,对地方政府融资平台进行清理规范,要求银行对地方政府融资平台进行“名单制”管理,各金融机构不得向银行名单制管理系统以外的平台公司发放贷款,且对名单内监管类平台的贷款发放设定资产负债率要求并控制贷款规模。面对这一系列严监管政策,房地产行业与地方政府融资平台从银行获得的融资渠道受到抑制,银行和融资方均亟需寻找能突破监管限制的其他渠道。为绕过监管红线,银行开始通过信托公司等第三方通道向房地产企业甚至地方政府融资平台发放贷款,通道业务随之发展壮大。部分多层嵌套的通道业务逐渐成为了规避投资范围、抬高杠杆率的工具。

二、通道业务的模式演变

近十几年来,伴随着市场与监管当局的互相博弈,信托公司、证券公司、基金子公司、保险公司等主体在不同时期各自扮演了通道的角色。

1、银信合作

早在2006年,银信合作业务就已经诞生,但在2008年以前一直处于监管真空期。

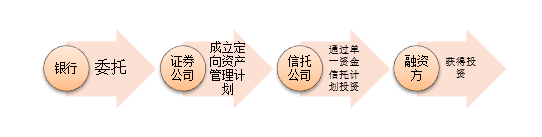

典型的贷款类银信合作模式如下图:

具体而言,银信合作是指银行委托信托公司就某一融资项目发起集合或单一资金信托计划,再由银行认购该信托计划,从而实现间接贷款给融资企业的目的,通过嵌套通道的方式隐藏资金端和资产端。

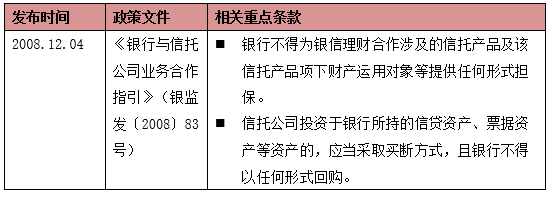

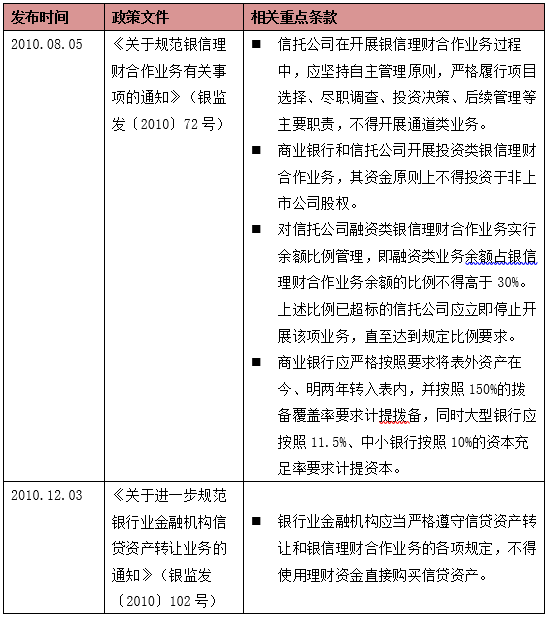

2008年监管层银监会关注到银信合作,进而发布了《银行与信托公司业务合作指引》(银监发〔2008〕83号)(“83号文”),首次对银行合作业务进行界定。

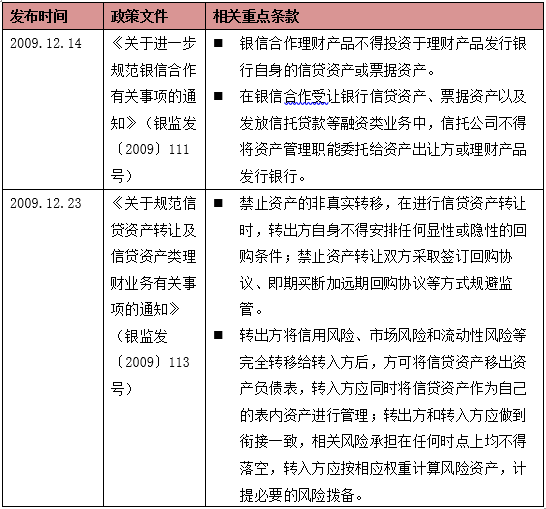

2008年监管关键词:首次将银信合作正式纳入监管

要点解析:83号文是颁布时间最早的一部关于银信合作业务的基础性法规,其中该文已明确禁止银行在相关银信合作中提供担保、回购,目的在于抑制银行利用信托通道进行不良资产出表。以83号文为基础,银监会后续相继出台多个文件重点整治银信合作业务发展中存在的不合规行为和风险隐患。

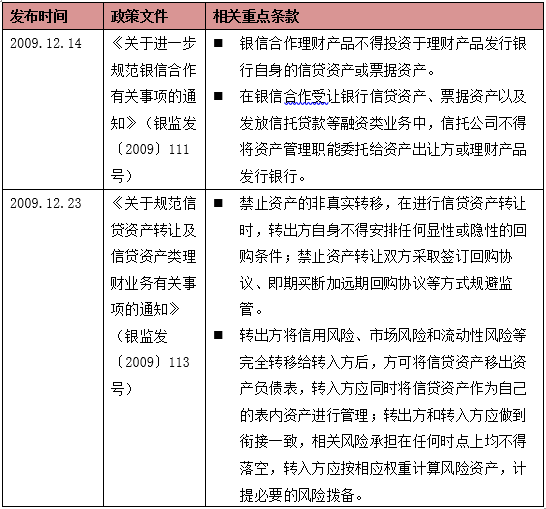

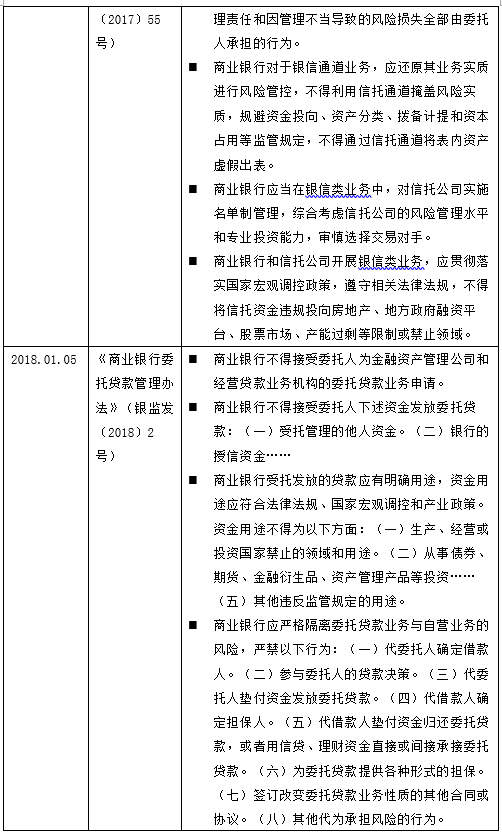

2009年监管关键词:规范“信贷资产转让”银信业务

要点解析:针对银信合作的通道业务特征,如银信理财资金受让本行信贷资产,银监发2009年第111号文本意在于禁止银信合作理财投资本行的信贷资产,强调信托公司自主管理职责;针对信贷类理财产品交易过程中经常出现的信贷资产非真实转让、回购协议等致使信贷资产从交易各方资产负债表中“消失”的现象,2009年第113号文明确禁止银行蓄意“卖贷款”行为,要求各家银行要切实保障信贷资产转让的真实性,不得安排任何显性或隐性的回购条件,不得签订回购协议、即期买断加远期回购协议等。但银行很快采取其他变通之道,例如银行同业之间交叉发行对方银行信贷资产的理财产品、过去的书面回购协议变口头协议,或者逐渐从信贷资产转让类产品转变为信托贷款类产品,即通过信托贷款给客户以满足客户的信贷需求。故前述监管措施在执行力度及行业自律性上,显得较为乏力。

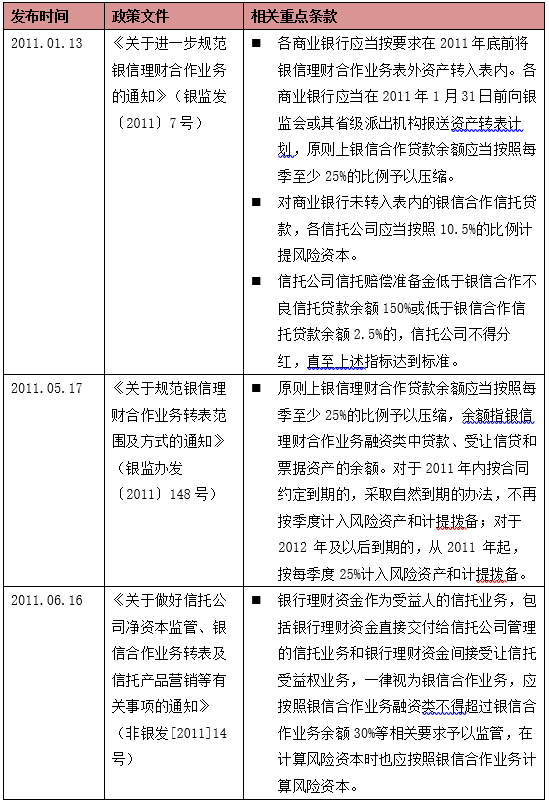

2010年监管关键词:抑制信托贷款类业务、限制同业交叉代持

要点解析:银监发2010年第72号文强调商业银行和信托公司开展投资类银信理财合作业务,其资金原则上不得投资于非上市公司股权。这导致银行理财如直接嵌套信托计划作为通道,则理财资金无法用于认购非上市公司股权。同时该文强调信托公司独立自主管理,要求信托公司融资类业务余额占银信合作理财业务余额比例不得高于30%;要求银行将银信合作的信贷资产在2010年和2011年全部转入表内,并按照150%的拨备覆盖率计提拨备,同时大型银行应按照11.5%、中小银行按照10%的资本充足率要求计提资本。该文对当时日趋严重的信托贷款类通道现象起到遏制作用。2010年第102号文本意是通过禁止银行同业之间交叉代持信贷资产,以达到2009年第111号文所规定的禁止自身存款转化为理财资金的目的,但在后续实践中,市场人士为绕开监管,这条规定反而被解读为“银行若想要投资信贷资产,只能间接投资”的鼓励通道业务条文,直接后果就是银行开始借助除信托之外的其他通道(如券商资管、基金专户)间接投资本行信贷资产;另一方面,银行认为信贷资产收益权并非该文限制的“信贷资产”,故出现以“信贷资产受益权转让”代替“信贷资产转让”的变通方式。

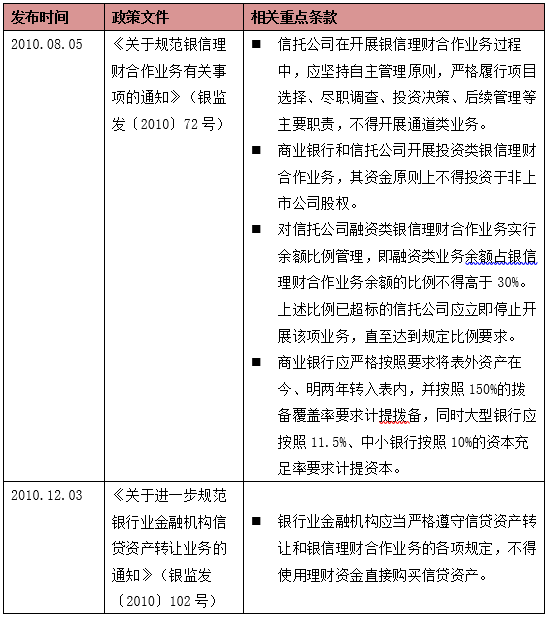

2011年监管关键词:继续压缩信托贷款类业务、落实银行转表

要点解析:在此阶段,银监会通过2011年第7号文进一步督促信托公司、银行压缩信托贷款类业务等融资类银信业务,该文是对2010年第72号文的补充。紧接着,银监会在同一年发布148号文及14号文,明确要求银行落实转表及压缩银信合作贷款余额的事宜。

2、 银证信合作

随着银监会针对“银信合作”的监管进一步加强,行业内寻找新通道绕过监管的需求逐步萌生。正在此时,2012年证券公司创新发展研讨会召开,政策趋势为鼓励金融创新。证监会陆续发布《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》,券商开始成为新通道。由于券商归属证监会而非银监会监管,原先的监管并没有考虑券商因素,因此“银证信”成为了绕开银监会对“银信”监管的新方式。

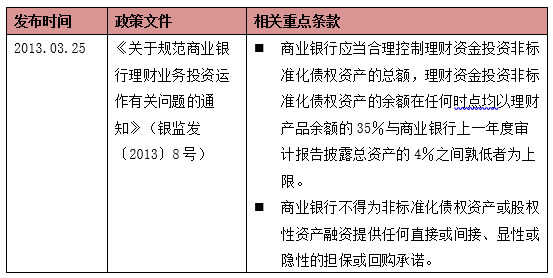

典型的银证信合作模式如下图:

在银证信合作的典型模式中,投资人购买银行理财产品,将其资金汇入理财资金,银行委托证券公司成立定向资管计划,将理财资金投入定向资管计划。证券公司购买信托公司的单一资金信托计划,信托公司发放贷款给融资方。

转眼间,银监会颁布的一系列“银信合作”监管文件的治理效果也大打折扣,因为此前所有对“银信合作”的监管均可通过“银证信合作”模式绕过。当然,新的监管也随之而来。

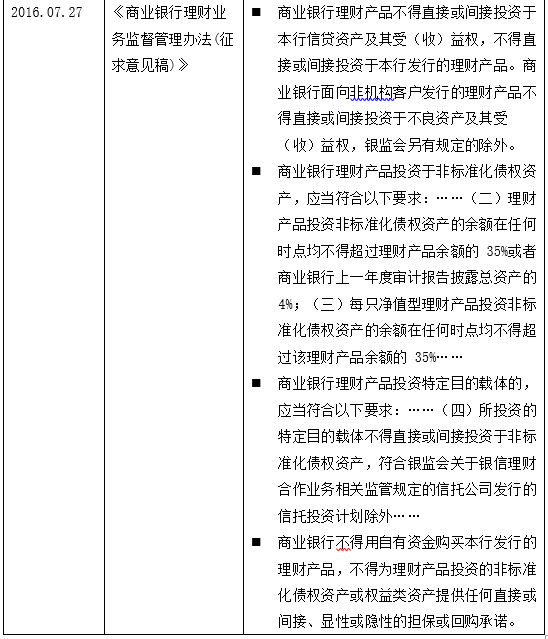

2013年监管关键词:控制理财资金投资非标上限

要点解析:由于银监会无法插手证券公司环节的监管,只能试图从总量上控制银行理财投资非标的规模,其于2013年发布第8号文规定理财资金投向非标资产不得超过理财总额的35%,亦不得超过银行总资产的4%。另外,第8号文还明确银行不准提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺,对通道业务中通行暗含回购的变相做法进行封杀。

3、 银保信、银基等其他通道模式

除信托、券商以外的通道,银行也积极引入保险公司、基金子公司等不同通道组合投资非标,导致非标资产迅速膨胀。

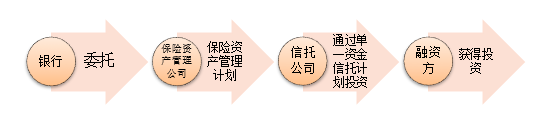

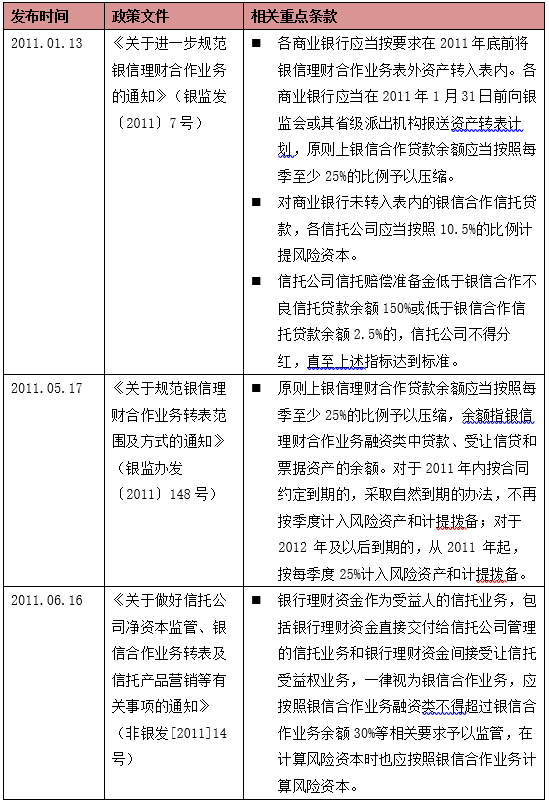

(1)典型的银保信合作模式如下图:

银保信合作除了需要保险资产管理公司作为通道外,同时还需要信托作为通道。通常是由银行委托保险资产管理公司进行投资运作,将理财资金投向保险资产管理计划或其他金融机构产品,在此过程中嵌套信托公司金的产品的合作模式。

除此之外,银行还可以通过购买保险资产管理计划或直接委托投资,将资金以定期或协议类存款方式存入另一家银行,使同业存款转变为一般性存款,以扩大资金来源和贷款规模。

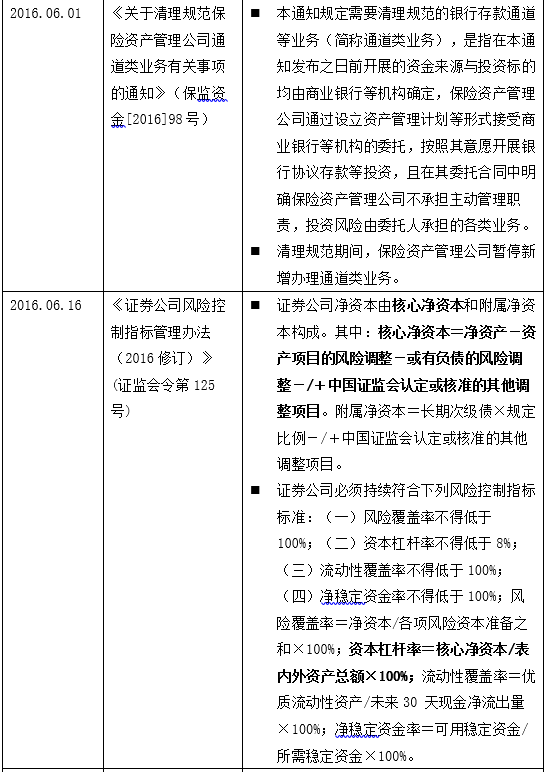

但根据保监会2016年发布的《关于清理规范保险资产管理公司通道类业务有关事项的通知》(保监资金[2016]98号,保险资产管理公司不承担主动管理职责、资金来源与投资标的均由商业银行等委托方确定、投资风险由委托方承担的各类业务均属于通道业务,该文同时要求各保险资产管理公司对相关通道业务进行清理及合规化。

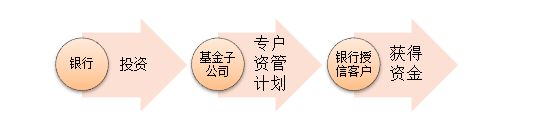

(2)典型的银基合作模式如下图:

银基合作通道业务,是指银行用理财资金购买基金子公司的专户资管计划,而专户仅投向银行授信客户的活动。在该业务中,基金公司只承担交易通道的开设工作,如账户开立、银行间市场交易资格开立等,客户、账户管理均无需基金公司负责。

银基合作作为一种通道业务同样受到了较大的监管压力。证监会发言人张晓军于2017年的发布会上明确提出,“证券基金经营机构从事资管业务应坚持资管业务本源,各资产管理人不得从事让渡管理责任的所谓通道业务,并坚持依法、全面、从严监管的理念,对经营管理混乱、合规风控失效、未履职尽责导致出现重大风险或者风险外溢的证券基金经营机构,依法从严问责。”

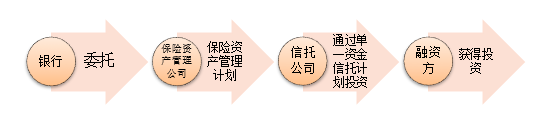

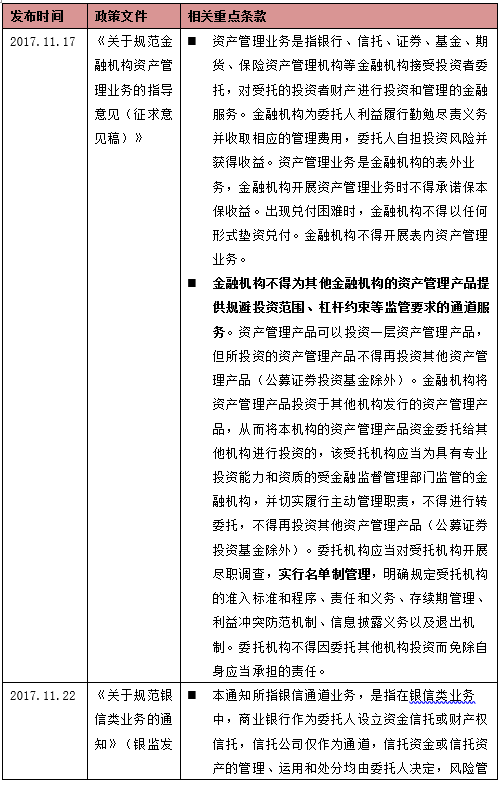

4、协同监管

在分业监管的金融体系下,多头监管的弊端再次显露,证监、银监乃至保监等监管层开始协同一致,相关规范非标通道业务的政策陆续出台,互相呼应。

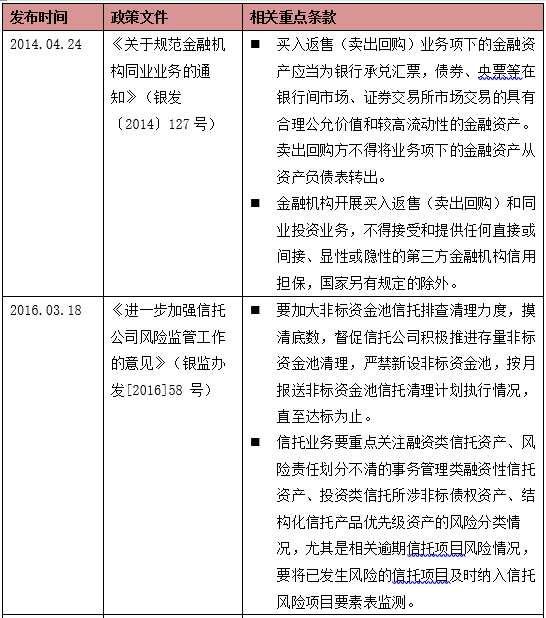

2014年~2016年监管关键词:各部门开始协同监管

要点解析:2014年4月,央行、银监、证监、保监、外汇局五部门联合发布的127号文通过限制买入返售的金融资产类型、禁止“暗保”等措施,对银信合作尤其是其中常见的买入返售信贷收益权的模式进行了严格约束。2016年,银监、保监、证监先后分别发布针对信托公司、保险公司、证券公司在非标通道业务上的风险监管文件,要求清理非标资金池、通道类业务,调整风险管理指标以约束通道业务的发展,在压缩通道业务的目标上具有高度一致性。另外,银监会于2016年下发《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》,明确除信托通道外,非标债权资产不得对接资管产品等其他通道载体,堪称为“银证信”、“银保新”、“银基”等其他变相通道业务的封杀令,实际上,该征求意见稿并非为鼓励信托通道业务,而是拟从监管层银监会方便控制信托公司的角度出发,将通道业务压缩在银信范畴内并加以针对性监管。

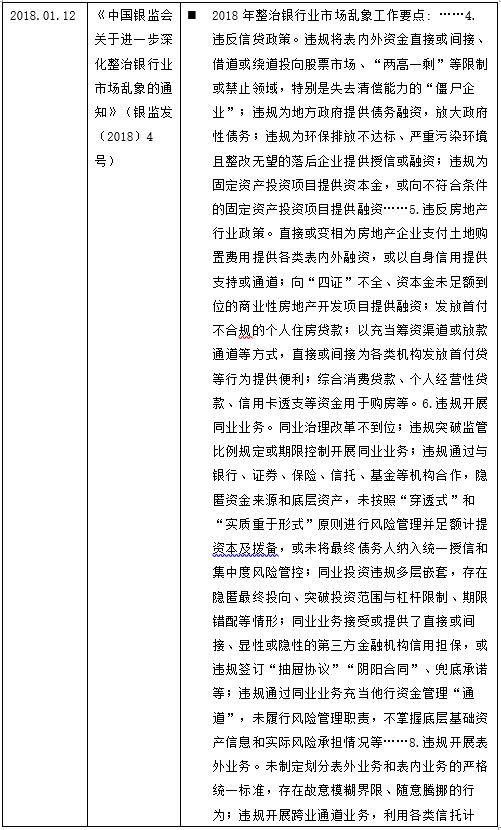

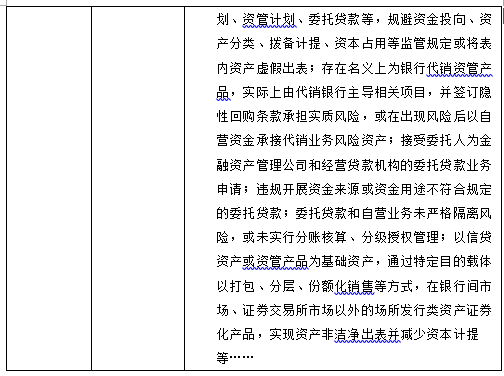

2017年末~2018年初监管关键词:统一监管时代来临、去通道

要点解析:“一行三会一局”于2017年11月17日联合下发布资管新规(征求意见稿),标志着一行三会一局开始对资管业务进行统一监管。若资管新规正式确立实施,则将会成为迄今为止一部最全面的资管业务的总纲性监管文件,“去通道”为其中的监管重点之一。5天后,银监会发布55号文,再次明确“银信类业务”和“银信通道业务”定义,并要求银行不得利用信托通道规避监管要求或实现资产虚假出表、对信托公司实施名单制管理等,明确银信合作业务中不得将信托资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股票市场、产能过剩等限制或禁止领域,55号文贯彻了银监会一直以来限制银行利用银信合作将不良资产出表的思想,直接封杀监管指标套利和限制性行业信贷管控政策套利。紧接着不到2周时间,银监会又出台《商业银行委托贷款管理办法》,首次提出银行不得接受委托人为金融资产管理公司和经营贷款业务机构的委托贷款业务申请,资金来源方面禁止受托管理的资金及银行授信资金等,明确资金用途不得投向国家禁止的领域和用途,房地产及地方政府融资平台的融资渠道被堵,该办法对以往利用委托贷款的通道业务进行全面围剿。2018年1月12日,银监会下发4号文件,将2018年整治银行业市场乱象的要点定位为“促进资金脱虚向实、回归服务实体经济本源”,强调将“去通道”作为2018年整治工作要点之一。2018年3月28日,中央全面深化改革委员会第一次会议通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,标志着资管产品进入了统一监管。

三、 通道业务的未来

纵观通道业务近十多年的监管政策演变,伴随着市场与当局监管层的轮回博弈,至此,在当今强监管的政策导向下,通道业务是否面临消亡?

不可否认的是,在目前“去杠杆、去通道”的总基调下,可以预见通道业务在短期内将急剧下降。

然而我们也关注到《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》规定,资产管理产品可以投资一层资产管理产品,但所投资的资产管理产品不得再投资其他资产管理产品(公募证券投资基金除外)。监管机构对通道业务的监管仍留有余地,而非赶尽杀绝。

与此同时,监管机构也在释放对通道业务区分监管的信号。例如证监会2017年发布的《机构监管情况通报》中将通道区分为“监管套利的通道业务”和“有一定正当需求的通道业务”,并未一刀切地认为通道业务均为躲避监管的投机手段;时任银监会信托监督管理部主任邓智毅公开发表讲话时指出“有一些善意的通道是必须鼓励的,但是我们反对进行空转、进行以钱赚钱,恶意的通道必须坚决进行遏制”。

综上,通道业务能否继续发展,取决于其能否在市场需求和经济秩序中寻找到平衡点,实现金融创新与社会秩序二者兼顾。