关于本约与预约的判断与区分--以商品房买卖合同纠纷为例

发布日期:2018年01月10日 作者:常毅、杨宇曦

摘要:《买卖合同司法解释》第2条并未明确本约与预约的判断标准,但确定了预约合同的效力和违约责任。由于缺乏指引,大多数法官往往直接将“意向书”等认定为预约合同。司法实践中,预约合同纠纷大多存在于商品房买卖之中,且往往体现在价格纠纷、给付不能纠纷两大方面。最高院对于预约和本约的根本判断标准的态度,经历了一个从不确定到确定的过程,最终通过公报案例的形式确定了以当事人的意思表示为核心的判断标准。但下级法院在审理此类案件的过程中,并未完全遵照这一标准,而是各有千秋。我们认为,预约和本约的区分在司法实践中可操作性较差,如果法官抛开这一概念的约束,脱离概念法学的窠臼,直接从意思表示的角度来论证该合同中当事人权利义务内容,可以使得说理更为充分,也有助于维护法律的可预见性和权威性。

一、问题之提出

本约与预约在学术界耳熟能详,两者似乎截然不同,但在司法实践中,由于个案中合同的表现形式以及具体内容大不相同,造成两者在区分上的困难。尤其体现在商品房买卖合同纠纷中,由于当前房价不稳定的现状以及诚信的普遍缺失,这一问题也显得尤为突出。实践中众多的“认购书”“订购单”“意向书”等形式的协议,到底该如何做出判断给法官和律师带来了困扰,也造成了部分不诚信的现象,当事人信赖利益受到严重损害。

以商品房买卖合同纠纷为例,关于“意向书”“认购书”的性质认定历来具有一定争议,法院往往大多直接认定为预约。但在现实中,一个常见的现象是“意向书”“认购书”等所约定的内容非常详尽,即使双方不再另行签订正式合同,其房屋买卖行为亦可得到履行,这种情况应如何认定?《买卖合同司法解释》第2条首次确认了预约合同,同时规定了预约合同的效力和违约责任,但并未就如何区分预约和本约进行规定。此外,《商品房买卖司法解释》第4条、第5条,《担保法解释》第115条都对“预约合同”有具体规定;从司法判例来看,最高院以“公报案例”的形式分别在《买卖合同司法解释》出台前后刊发了共5个案例。然而,问题和争议并未随着司法解释和公报案例的出现而得到解决,反而使得法官不经论证,直接推断为预约合同,并适用《买卖合同司法解释》第2条有关预约合同的裁判规则,造成了法律适用的混乱。

实践中,商品房买卖中大致有以下三类合同:商品房预约合同、商品房预售合同以及商品房买卖合同。本文中,预约指的就是上述的商品房预约合同,而本约则是指商品房预售合同与商品房买卖合同。

针对开篇提出的这一问题,本文尝试讨论以下几个问题:其一,两者的区分意义何在?其二,实践中常见的纠纷有哪些?其三,法官在审判实践中的判断标准究竟如何?其四,造成实践混乱的原因以及应然路径。

二、两者区分之意义

在学理上,对两者的区分具有重要意义;而在实践中,两者的区别在于:

其一,是否具有设定具体法律关系的意图。预约合同只需要当事人约定订立本约合同的意思表示,无需注明订立具体合同的内容;本约合同为设定具体法律关系而订立。

其二,合同的内容不同。预约合同的目的是为了订立本约合同,一般不包括形成具体的债权债务关系的内容;本约合同内容较为详细,当事人可享有基于本约合同请求对方给付的权利。

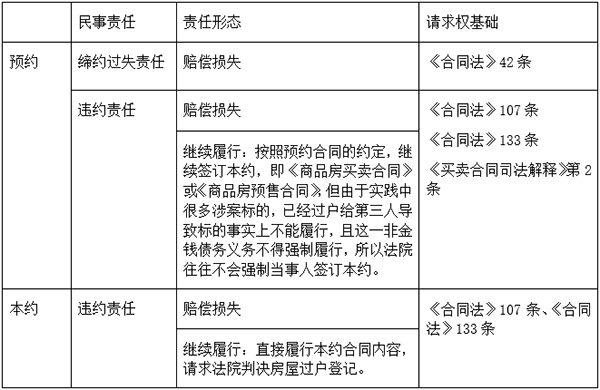

其三,是否约定违反本约合同的责任后果不同。预约合同不会就违反本约合同的责任问题达成合意,而本约合同通常都要明确约定违反该合同所要承担的责任。具体来说,分为以下两种情况(如下表所示):

第一,如果某商品房订购合同被认定为预约,可以请求违约方承担本约的缔约过失责任,即体现为赔偿损失,亦可以直接请求违约方承担预约合同中的违约责任,两者构成请求权竞合,由当事人自由选择。如果选择后者,可以要求解除预购合同并赔偿损失以及要求继续履行预约中的义务,但由于大多数法院认为继续签订《商品房买卖合同》的义务不得强制执行,所以法院通常仅判决违约方赔偿损失。但也有少数法院根据案情,判定继续履行,在陈小红与浙江福田房地产开发有限公司房屋认购合同纠纷上诉案中,浙江省高院审理后认为,“双方当事人签订的预订单已具备了商品房买卖合同的主要条款,且依据预订单之约定,所谓签订商品房预销售合同,仅需双方办理有关的合约手续,预售合同的主要条款以预订单为准,而其他条款则依商品房预销售合同的格式文本和交易习惯而定。因此,并不存在法律上或者事实上不能履行的情形,故判令福田公司继续履行《福田花园预订单》。”[1]

第二,如果该合同被认定为本约,只能请求违约方承担违约责任,但违约责任形态既包括赔偿损失,还包括继续履行合同,即请求法院判决房屋过户登记。

三、司法实践之考察

(一)常见纠纷类型

1.价格纠纷

价格纠纷体现为双方仍愿意继续达成交易,但就预约中约定的价款在本约中无法达成一致。一方面,预售方常以建筑材料的价格上涨或房地产价格的上涨为由要求提高房价遭预购方的拒绝而形成纠纷;另一方面,预购方有时也会以房地产价格的下跌为由要求降低房价遭预售方的拒绝而形成纠纷。本约与预约的区分不仅体现在法律技术层面,在法价值层面也受到关注。在价格波动的市场中,究竟将“认购书”认定为本约还是预约,造成了以下两种的困境:

(1)开发商拒绝交易

一旦将认购书定性为“行将谈判的预约”,那么可能滋生开发商在商品房市场价格上升的情况下将商品房恶意拒绝交易,以更高价格将商品房卖给第三人从而追逐更高利润,损害了购房人的利益的现象。

(2)卖方市场下的不平等

相反,简单将认购书认定为“本约”,也会导致对购房人这一消费弱者的合法权益的侵害。当前房地产处于卖方市场,购房人购房心理急切,尤其是在上海、北京等一线城市,房价上涨趋势大,购房人购房意愿高。而房地产市场开发商往往利用购房人购房的急切心理,先诱使其签订认购书,收取数额较高的定金,然后再抛出不合理的交易条件迫使对方接受,购房人要么丧失定金,要么签下具有“霸王条款”的不平等买卖合同。

2.给付不能

实践中另一种经常的情况就是给付不能,市场交易机会瞬息万变,预售方房屋很有可能已经卖给第三人或安置给第三人,导致合同无法继续履行。法院虽然会据此认定预售方过错,但往往赔偿仍无法覆盖购房消费者的损失。

此外,如果涉案房屋已经过户给第三人,则原购房人自然无法继续履行合同,如果尚未过户给第三人,仅签订房屋买卖合同,或仅签订另一预约,同样造成了不小的法律纠纷。

(二)数据样本的整体呈现

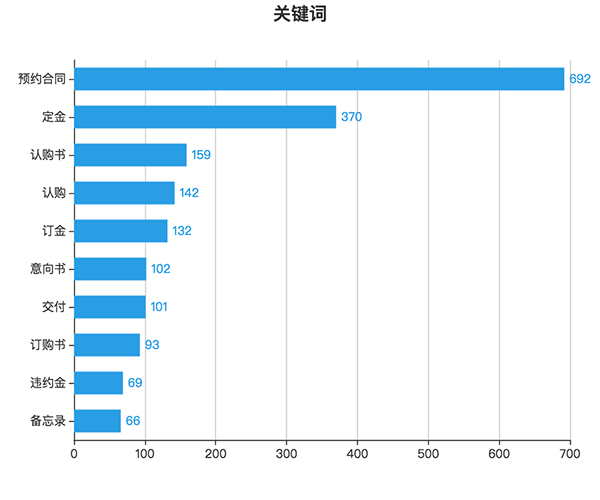

笔者通过在“无讼案例”上的检索,援引《买卖合同司法解释》第2条作为裁判依据的案例有1267篇,如下图所示,其中关键字为预约合同的共有692篇,其他关键词如定金、认购书、意向书等同样可能具有预约合同的性质共有575篇。主要案由集中在合同纠纷。[2]

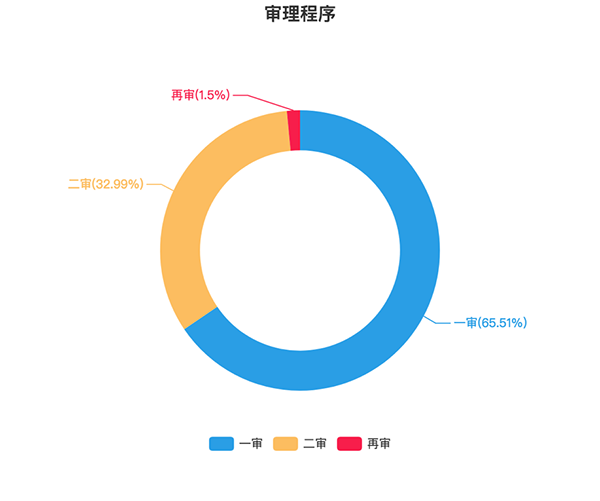

其次,如下图所示,从审级和法院层级来看来看,绝大多数案件集中在一审和基层人民法院。

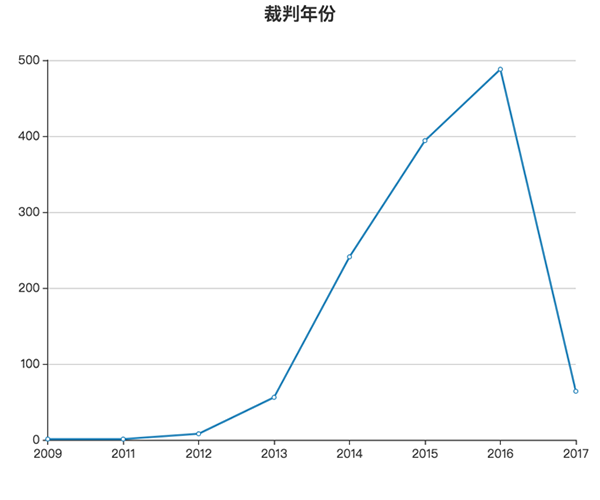

最后,从裁判年份来看,自2012年《买卖合同司法解释》第2条规定了预约合同以来,预约合同纠纷案件呈现大幅上升的状况,也体现了法律对裁判的指引作用。

四、法院的裁判路径与观点

(一)最高人民法院的裁判路径

这一部分选取了两个最高人民法院公报案例,作为典型案例进行研究,从这一前一后两个案例可以看出,最高院对于预约和本约的根本判断标准的态度,经历了一个从不确定到肯定的过程,最终确定了以当事人的意思表示为核心的判断标准。

1.张励案 [3]

(1)是否具备商品房买卖合同的主要内容?

徐州市泉山区法院认为判断商品房买卖中的认购书究竟为预约合同还是本约合同,最主要的是看此类认购书是否具备了《商品房销售管理办法》第16条规定的商品房买卖合同的主要内容。在实践操作过程中,这类认购书只要具备了双方当事人的姓名或名称,商品房的基本情况(包括房号、建筑面积)、总价或单价、付款时间、方式、交付条件及日期,就可以认定认购书已经基本具备了商品房买卖合同本约的条件。反之,则应认定为预约合同。

(2)合同中的词语表达影响对预约、本约的判断

法院认为,双方在该预订单中通篇所用的词语表达为“预订”“预计”“预缴(购房款)”,其第五条更是明确约定“在甲方(被告)通知签定(订)《商品房销售合同》之前,乙方(原告)可随时提出退房……在乙方按照本条约定签定(订)《商品房销售合同》前,甲方不得将该房另售他人”,说明双方在签订该认购单时对于该行为的性质为预约合同的认识是明确而不存在疑义的。

在本案中,因为不具备商品房买卖合同的主要内容,且预订单中通篇使用的语词为“预订”“预计”等不确定的表达,并且双方明确表达了之后再行订立《商品房销售合同》的意向,故法院认定为预约合同。

2.成都讯捷案[4]

(1)有无将来订立本约的意思表示

最高院认为,判断当事人之间订立的合同系本约还是预约的根本标准应当是当事人的意思表示。也就是说,当事人是否有意在将来订立一个新的合同,以最终明确在双方之间形成某种法律关系的具体内容。如果当事人存在明确的将来订立本约的意思,那么即使预约的内容与本约已经十分接近,即使通过合同解释,从预约中可以推导出本约的全部内容,也应当尊重当事人的意思表示排除这种客观解释的可能性。

(2)应根据嗣后交易行为作综合判断

对于当事人之间存在预约还是本约关系,不能仅凭一份孤立的协议就简单地加以认定,而是应当综合审查相关协议的内容以及当事人嗣后为达成交易进行的磋商甚至具体的履行行为等事实,从中探寻当事人的真实意思,并据此对当事人之间法律关系的性质做出准确的界定。

本文选取的这两个公报案例,都是在《买卖合同司法解释》出台之后刊发的,我们可以看出从张励案到成都讯捷案,最高院的审理路径发生了转变。在张励案中,最高院赞同了徐州市泉山区法院的做法,将预约具备商品房买卖合同主要内容视为本约,采取推定优先的做法。在成都讯捷案中,最高院抛弃了前者的观点,而是在自己撰写的判决理由中,将探究当事人意思表示作为根本区别。这一做法,是对低层次的逻辑的舍弃,说明了精确、合理的解释对于法规范适用的重要性。

(二)一般案例之裁判路径

然而,在大多数案例中,并不是像上述案例般事实清晰,法院的说理往往也并不充分,甚至在最高院公报案例发布后,很多法院没有像最高院希望达到的目的进行逻辑说理,也并没有采取以当事人的意思表示为核心的判断标准。本文这一部分针对这一问题,根据下级法院的判断标准,进行了简单的类型化整理:

1.直接认定为预约合同

此类法院采取极简主义,往往直接认定涉案合同为预约合同。此种情形多见于基层人民法院,法官对裁判文书的说理部分较为忽视,对我们的研究也难以起到指引作用。

(1)云南省蒙自市人民法院认为:“原、被告之间签订的《团购协议》系双方达成的在将来一定期限内签订《商品房购销合同》的意向性协议,属预约合同。”[5]

(2)遂平县人民法院认为:“原告与被告签订的《房屋预留协议》,从其内容来看,实际上是一份商品房买卖的预约合同,不是商品房买卖合同。该预约合同系双方在自愿平等的基础上协商签订,意思表示真实,不违反有关法律规定,为有效协议。” [6]

2.单纯根据是否具备买卖合同的主要条款判断

在这一模式下,法院认为约定了具体的房屋买卖合同关系的主要条款,可推定当事人非单纯为订立本约而订立预约,因此这里的“意向书”“预购单”可以视为本约。所以只要预约约定的合同条款达到该法院认定的“主要”标准,即可以将预约视为本约。

(1)北京市第三中级人民法院认为:“本案中,《购房意向书》对标的物、价款、网签、过户等内容进行了约定,约定了具体的房屋买卖合同关系的主要条款,并约定了违约责任,非单纯为订立《现房买卖合同》而订立该意向书。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第一条的规定,当事人对合同是否成立存在争议,人民法院能够确定当事人名称或者姓名、标的和数量的,一般应当认定合同成立。本案中,《购房意向书》的条款虽非十分详尽,但已具备了房屋买卖合同的主要可操作性条款,应认定为本约合同。本院认为,该《购房意向书》已经双方签署,房屋买卖合同成立。” [7]

(2)江苏省淮安市淮安区人民法院认为:“商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容,并且出卖人已经按照约定收受购房款的,该协议应当认定为商品房买卖合同。从原、被告签订的中央府邸商业用房预定协议书内容看并不具备商品房买卖合同的主要内容构成,从名称看直接是预定协议书,故原、被告中央府邸商业用房预定协议书应是预约合同。”[8]

3.应同时具备买卖合同主要条款及实际履行条件

不同于上一种路径,部分法院对“具备主要条款视为买卖合同”采取严格的态度,附加了实际履行条件,包括交付购房款和房屋等,但同样也存在实际履行标准不清晰的问题,在下文中会做详细阐述。

(1)漳州市中级人民法院认为:“涉案认购协议书不存在履行预约合同的事实上或法律上的障碍,具备了商品房买卖合同的主要内容,且出卖人裕德源公司已按认购书的约定收受全部购车款130000元,符合《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条规定,应当认定为商品房买卖合同。” [9]

(2)西安市中级人民法院认为:“李延勇与茗都公司签订的合同具备了《商品房销售管理办法》第十六条规定的《商品房买卖合同》的主要内容,且茗都公司收受了全部房款,故双方签订的合同应认定为《商品房买卖合同》。” [10]

实践中,往往还出现一审法院与二审法院认定不一致的情况,在哈尔滨滨江房地产开发有限责任公司与刘冶合同纠纷一案中,一审法院认为,虽签订的是认购书,但合同已经履行可认定为商品房买卖行为已成立:“双方签订的虽为认购书,但其具备了商品房买卖合同的主要内容,且刘冶已按约定向滨江房地产公司交付购房款并办理了贷款,滨江房地产公司亦向刘冶实际交付了房屋,故双方之间的商品房买卖行为已成立并履行。”[11] 二审法院认为,即便合同履行,因为约定明确约定双方还需重新签订《商品房买卖合同》,故案涉合同仍应认定为预约,但可以判决强制继续履行:“虽刘冶按照《东都公园商品房认购书(住宅)》的约定交纳了房款,滨江房地产公司亦将房屋交付刘冶使用,但在该《东都公园商品房认购书(住宅)》第四条第6款中明确约定:’此认购单,待正式与滨江公司签署网上《商品房买卖合同》时,自行失效,买卖双方权利、义务以《商品房买卖合同》约定事项为准。’该项约定明确约定双方还需重新签订《商品房买卖合同》,双方的权利义务应以《商品房买卖合同》约定事项为依据。故此该份《东都公园商品房认购书(住宅)》的内容,缺乏《商品房销售管理办法》第16条规定的商品房买卖合同的主要内容,故双方签订的认购书应认定为预约合同,而非本约合同。因刘冶在一、二审中均同意双方签订联机备案的《商品房买卖合同》,且该房屋确已交付使用,滨江房地产公司主张解除双方签订的《东都公园商品房认购书(住宅)》。不符合解除的要件,对该项主张不予支持。双方应依照《东都公园商品房认购书(住宅)》的约定,还需签订联机备案的《商品房买卖合同》。” [12]

4.探究当事人真意,考察预约目的是否在于订立本约

如上文案件所述,部分二审法院将“双方存在将来订立本约的意思表示”作为决定性的裁判理由。这种“探究真意”模式亦可分为两种情况,前者为“明知当时签订买卖合同存在障碍,约定将来再行签订”,后两者为“从合同内容明知或推断出,预约目的在于订立本约”。虽然两者理由不同,但都是从探究当事人真意出发,从根本上认定当事人有无再订立本约的目的,这也是符合最高院提倡、主导的审判思路。

(1)绍兴市越城区人民法院认为:“约定在将来一定期限内订立买卖合同的合同系预约合同。原、被告双方在协议第六条中‘双方在领到选定的住宅与车棚钥匙后,双方另写一份协议并作公证’的约定,显示双方明知当时签订正式房屋买卖协议是存在法律障碍的,约定将来条件完备时再行签订正式房屋买卖协议。可见,原、被告在签订时也将此作为房屋买卖的预约合同,而非正式的商品房买卖合同。” [13]

(2)贵州省高级人民法院认为:“关于《购房合同》的性质,市政房开认为系商品房预约合同,吉源房开则认为是商品房买卖合同,而非预约合同。本院认为,双方于2009年10月26日签订的《购房合同》中约定了案涉房屋的面积、坐落、价款等等,并约定了将来在一定期限内订立正式的商品房买卖合同的内容,即具备办理预售登记之日起十日内双方签订正式的《商品房买卖合同》。” [14]

(3)广州市中级人民法院认为:“通过审查《建和商业广场认购书》的内容,从该认购书的约定可以看出,黄润华、建和公司签订该认购书的目的在于约束双方当事人在规定的条件成就时签订正式的预售契约及办理有关手续。由于预约目的在于订立本约,其标的须是在一定期限内签订本约。因此,该认购书在性质上应属于预约,即为约定将来成立一定契约的契约。” [15]

5.借助民法理论,判断预约和本约

这种模式下,法官往往首先阐述民法理论中对预约、本约的理论区分,根据其各自的特性,与案情进行一一对应,从而得出结论。这种看似周密的分析路径也存在着弊端,由于理论过于抽象,案件事实又并非清楚简单,容易导致法官选择性套用概念的情形。

(1)贵阳市中级人民法院认为:“关于《购房合同》的法律性质,首先,该合同是双方充分协商一致的结果,具备合意性;其次,该合同约定了双方的权利及义务,具备约束性;第三、该合同约定了房屋的面积、坐落、价款等主要内容,具备确定性;第四、该合同约定房屋具备办理预售登记之日起十日内双方签订正式的《商品房买卖合同》,具备期限性。故双方于2009年10月签订的《购房合同》具备预约合同的特征,是一份为将来签订本约合同即商品房买卖合同而签订的商品房预约合同。”[16]

(2)南宁市江南区人民法院认为:“关于双方签订的《认购协议书》的性质问题。依传统民法理论,当事人之间签订的合同可分为预约合同和本约合同,预约合同的目的在于当事人对将来签订特定合同的相关事项进行规划,其主要意义就在于为当事人设定了按照公平、诚实信用原则进行磋商以达成本约合同的义务;本约合同则是对双方特定权利义务的明确约定。预约合同既可以是明确本约合同的订约行为,也可以是对本约合同的内容进行预先设定,其中对协商一致设定的本约内容,将来签订的本约合同应予直接确认,其他事项则留订立本约合同时继续磋商。本案中从《认购协议书》约定的内容来看,符合预约合同的法律要件,且缔约双方主体适格,意思表示真实,合同内容不违反法律、行政法规强制性规定,为有效合同。” [17]

(三)小结——对“收受了购房款”和“具备合同主要内容”的理解

纵观下级法院实践中的判决理由,何者为商品房的预约合同能够视为商品房买卖合同的要件?正如北京市三中院在“刘爱萍等与马维春房屋买卖合同纠纷二审民事判决书”中提到的,大致可以整理为三项标准:一是预约合同的内容明确具体到具备相关规定要求的商品房买卖合同的主要内容;二是出卖人已经按照预约合同的约定收受了购房款;三是预约合同为书面合同。但也不无疑问:

1.“收受了购房款”如何理解?

商品房买卖合同中,买受人支付购房款的方式有三种:一是一次性付款方式,即买受人在约定的时间内一次性支付全部购房款的方式;二是分期付款方式,即出卖人将房屋先交付给买受人,买受人在约定的一定期限内分期支付购房款的方式;三是按揭贷款方式,即买受人在支付首付款后,以向银行申请个人住房按揭贷款,通过银行按揭贷款支付购房款的方式。

究竟以上何种方式可以认定为收受购房款?收受了购房款是应当全额,还是超过首付款即可,抑或全款的80%或其他?

2.“具备合同主要内容”如何理解?

对何为具备商品房买卖合同的主要内容,主要有以下三种理解:

(1)观点一:商品房买卖合同均应具备的主要内容亦即《商品房销售管理办法》第16条规定的13项内容,因此,只有预约合同中上述13项内容悉数齐备时,才应认定为具备商品房买卖合同的主要内容。

(2)观点二:只要双方当事人对标的房屋、价款达成合意,即具备商品房买卖合同的主要内容,其他内容可根据交易习惯、诚信原则等予以确定。

(3)观点三:预约合同具备《办法》第16条中第(一)(二)(四)(五)(六)项,即具备当事人的姓名(名称)和住所、商品房的基本情况、商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间、交付使用条件及日期、装饰、设备标准承诺、供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任时,应认为已经具备了商品房买卖合同的主要内容。 [18]

上述的两个问题,实践中并无统一标准,学者和法官各持己见,目前恐怕都只能借助于法官的自由裁量,期以实现个案公正。

五、结论

通过对案例的整理分析,我们可以发现,对于这一类案件,多数法官撰写判决理由的思路为:首先说明涉案意向书、预订单为有效的预约合同;其次根据合同约定论证一方违约,再阐明该合同无法继续履行;最后通过分析双方过错程度确定赔偿金额。这般看似逻辑严密的分析实则忽略了一个前提——即为何该合同属于预约,即便对此判断有简单分析,往往也只是“因为该合同符合预约,所以是预约合同”的循环论证,而并没有分析其背后的意思表示——旨在以该合同替代未来的合同,抑或旨在为日后订立合同达成意向。即便法院的两个公报案例,都从不同程度上强调了客观解释方法的不足,以及采用当事人的意思表示判断标准的正当性,但实践中大多数法院仍不能准确把握。

正因为我们接受了概念法学的教育,从法学院到法院,往往尝试去寻找一个概念,再用事实、依据去论证。“一些最可疑的观念就被隐藏在不被反思的背景中。”[19] 同理,也正是我们头脑里接受了根深蒂固的本约、预约之概念区分,所以在案件中论证到“该合同属于预约”时,即万事大吉。但是,如果法官抛开这一概念,直接从意思表示的角度来论证该合同中当事人权利义务内容,完全可以充分地说理,令当事人更加信服,也尽量避免“同案不同判”的司法乱象。

究其根本,法律概念只是法律体系中某些具体规定的集合之简称,是为了法律推理的方便,而创设的媒介。但预约和本约的区分在司法实践中并未发挥其概念优势,却容易让我们产生曲解和误读,因此有学者甚至主张全面抛弃“本约”与“预约”这一概念群落。但以我国法学界严重的路径依赖来看,要彻底舍弃这一概念区分并不现实,那么到底如何构建具有实务面向的“预约制度”值得我们进一步研究。目前,法官应当在认定为涉案合同是否为预约的基础上,再更进一步,论证当事人之间的真实意思表示,判决书的说理也应更集中于探究“预约书”、“订购单”背后的隐藏含义,如此或许可以拨开本约、预约的实践迷雾,也有助于形成类型化的裁判思路。

注释:

1 参见:(2003)浙民一终字第271号判决书。但是否如大多数法院所认为的“继续签订本约的义务不得强制执行”,这一观点还值得进一步斟酌。

2 检索时间:2017年7月7日11时26分,搜索条件:“引用法规:《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条”。

3 张励与徐州市同力创展房地产有限公司商品房预售合同纠纷一审案,载于《中华人民共和国最高人民法院公报》2012年第10期(总第192期)。

4 成都讯捷通讯连锁有限公司与四川蜀都实业有限责任公司、四川友利投资控股股份有限公司房屋买卖合同纠纷案,最高人民法院(2013)民提字第90号,载最高人民法院公报2015年第1期(总第219期)。

5 参见:高XX诉红河鼎云房地产开发经营有限公司案一审民事判决书,(2016)云2503民初460号。

6 参见:罗新生与驻马店市伟民置业有限公司确认合同有效纠纷一案一审民事判决书,(2013)遂民二初字第23号。

7 参见:许籍容与北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司房屋买卖合同纠纷二审民事判决书,(2015)三中民终字第14710号。

8 参见:李丽华与淮安中欧房地产开发有限公司商品房销售合同纠纷一审民事判决书,(2016)苏0803民初1088号。

9 参见:李利煌与裕德源(南靖)置业有限公司商品房预售合同纠纷二审民事判决书,(2016)闽06民终2114号。

10 参见:李延勇与陕西杨家置业有限公司、西安茗都实业有限公司商品房预售合同纠纷二审民事判决书,(2016)陕01民终6626号。

11 参见:哈尔滨滨江房地产开发有限责任公司与刘冶合同纠纷二审民事判决书,(2016)黑01民终字第5766号。

12 同上。

13 参见:周围与樊益锋房屋买卖合同纠纷一审民事判决书,(2013)绍越民初字第531号。

14 参见:贵州吉源房地产开发有限公司与贵阳市市政房地产开发公司商品房预约合同纠纷案民事判决书,(2014)黔高民终字第54号。

15 参见:黄润华与广州建和房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷二审民事判决书,(2013)穗中法民五终字第1120号。

16 参见:贵州吉源房地产开发有限公司与贵阳市市政房地产开发公司商品房预约合同纠纷案民事判决书,(2014)黔高民终字第54号。

17 参见:陈秀明与广西万泰投资有限公司、黄晓莉商品房预约合同纠纷一审民事判决书,(2015)江民一初字第937号。

18 睢晓鹏:“商品房买卖预约视为本约的认定”,载《人民法院报》2016年7月6日第7版。

19 赵汀阳:《论可能生活》,三联书店1994年版,第38页。