《民法典》人格权编对劳动争议处理的影响

前言

本次《民法典》修订过程中,一大亮点是增加了“人格权”编,明确了民事主体应享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利,并在第995条赋予人格权受到侵害的主体享有诉权。由于劳动关系具有持续性、人身从属性的特点,劳动纠纷涉及有关人格权的规定也就在所难免。因此,本文将围绕相关的数据和司法案例,分析《民法典》人格权编的实施,对劳动争议处理的影响。

一、劳动纠纷中有关人格权的争议

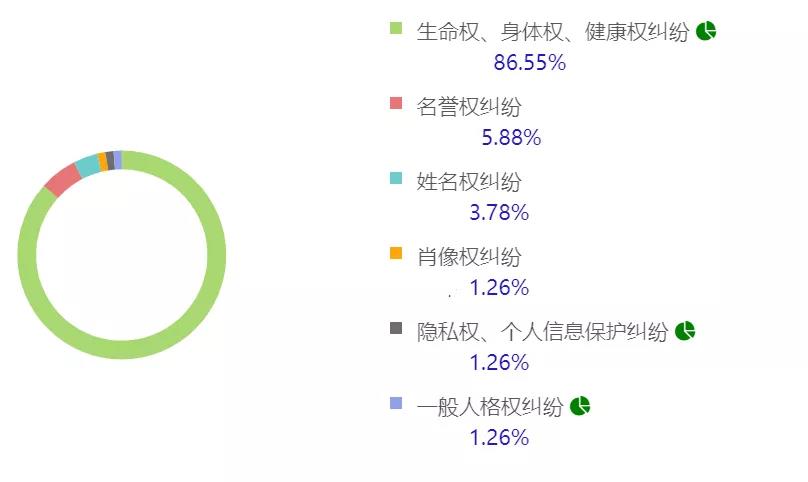

人民法院在多个案例中明确,人格权纠纷不属于劳动纠纷而属于一般侵权纠纷。在威科先行数据库中进行相关检索,共检索到有关判决140件左右。绝大部分为生命权、健康权、身体权纠纷,案件分布如下:

通过梳理案例可以发现,法院审理劳动者和用人单位发生的人格权纠纷,遵循一般侵权责任的构成要件,而不适用劳动争议中的特定争议举证责任倒置,即劳动者须证明用人单位存在侵权行为、侵权行为对被侵害人造成损害、侵权行为和造成的损害之间有因果关系、侵权人实施的侵权行为有过错,方可胜诉。在劳资纠纷中,对于不同的侵权责任类型由于劳动法的特殊性,还有不同的额外构成要件,如对于生命权、健康权、身体权纠纷,还需要劳动者不符合工伤认定条件,但如果劳动者患职业病的不适用前述限制。对于平等就业权纠纷,劳动者还需要证明存在差别对待的行为及这种差别对待缺乏合理性基础且为法律所禁止。

因此,生命权、健康权、身体权纠纷由于易于证明,劳动者的胜诉率较高,而其余的人格权侵权类型由于证明因果关系较为困难,因而劳动者的诉讼请求易被驳回。当然,劳动者主张用人单位人格权侵权的举证困难,并不意味着用人单位可以就此高枕无忧。

根据对相关案例进行研究,用人单位应当在以下环节特别注意:与劳动者解除劳动关系后不应再使用其肖像,也不应再用劳动者的姓名进行登记;若与劳动者发生争议,不应在公司内部或公众平台上发布关于劳动者的不实负面信息,也不得在离职证明上做不实的负面记载。

二、《民法典》人格权编对劳动争议处理的影响

《民法典》人格权编对劳动争议处理产生的重大影响,表现在用人单位对劳动者的人格权具有保护、照顾义务,若用人单位对劳动者的管理侵犯了其人格权,可能被认定为违法。虽然此类案件在2021年度内并不是很多,但随着劳动者人格意识的增强,未来相关案例预计会越来越丰富。具体表现有以下两方面。

1. 员工的个人信息保护

《民法典》颁布之前,既有的司法实践认为,用人单位出于管理需要,安装摄像头、监控软件等监控行为一般不侵犯员工的合法权益。对此学界存在不少争议。《民法典》正式确立了自然人的个人信息应受保护的权利。该法第1034条规定,自然人的个人信息受法律保护;第1035条规定,处理个人信息的,应当遵循合法、正当、必要原则,不得过度处理。

早在2020年底《民法典》生效前夕,审理涉及员工个人信息的劳动争议的审判思路就发生了较大变化。北京某公司与刘某劳动争议一案中,公司查看并导出了刘某的聊天记录并以此作为证据,刘某主张该证据无效。法院认为,“公司未经劳动者允许获取其私人微信对话记录,侵犯了员工的隐私权……公司利用用人单位的管理权,在特定场合向劳动者施加压力获取对方手机信息,侵害了劳动者的隐私权,属于严重侵害劳动者合法权益的行为,其因此取得的微信记录不得作为认定案件事实的依据。”

《民法典》生效后,审判实践中出现了一例劳动者个人信息保护相关的案例。该案件中,谢某罹患抑郁症并需要休息,向公司提交了诊断证明书,但公司认为其提交的材料不能证明其患有抑郁症并以旷工为由解除劳动合同。法院援引民法典第1035条,认为谢某罹患疾病的细节应属个人隐私,公司要求提供的病历、费用凭据等应以必要为限,能够反映谢某患病就诊事实即可,但不应过分求全,以免侵犯个人隐私,侵害患者权益。

在一起劳动争议仲裁案中,杨某利用职务之便,非因工作需要违规登录查询系统,获取两位女性同事的行程轨迹信息本案中。公司发现后,解除了与杨某的劳动合同,杨某不服提起仲裁。仲裁委认为,杨某的行为应当受到法律的否定性评价。公司通过出行平台掌握有自身员工及用户的隐私信息,藉此发生员工违规查询同事行程轨迹的事件,其应当充分认识到自身的管理漏洞,提升对个人信息保护的重视程度,通过采取必要的管理措施和技术手段,防止未经授权实施查阅、使用或泄露个人信息的行为发生,保障自身员工及用户的隐私权不受侵犯。[1]

上述案例反映了在《民法典》颁布后的审判实践中,司法机构愈发倾向于限制用人单位收集劳动者个人信息的权利。因此,用人单位出于劳动管理的目的收集个人信息,应当以“合法、正当、必要”为限,并采取严格的保护措施。

2. 对性骚扰的预防升级

《民法典》第1010条规定了实施性骚扰的民事责任和用人单位预防防止性骚扰的义务,承认对员工进行性骚扰需承担侵权责任已经成为通说。但实际上不仅如此,如果劳动者受到性骚扰的困扰,甚至可以拒绝上班,用人单位无权因此解除劳动合同。上海某公司与周某劳动合同纠纷一案中,周某认为公司员工对其进行性骚扰但公司未予以解决。在此情况下,周某以性骚扰未得到处理结果为由,表示不参加公司周末组织的团建活动,后拒绝到公司上班。公司遂解除与周某的劳动合同,法院认为相关法律禁止对妇女实施性骚扰,受害妇女有权向单位和有关机关投诉,用人单位也有义务预防和处理性骚扰,因而不认同公司解除劳动合同的理由,并判决公司承担违法解除劳动合同的责任。

三、 总结

《民法典》人格权编的实施,将劳动者人格权的保护提升到了一个新的高度,也进一步提高了用人单位对劳动者应承担的法律责任。美国学者麦克尼尔提出关系契约理论,而劳动契约是典型的关系契约,其价值取向是契约双方崇尚团结,以人为本,合作互惠。在劳动关系中,劳动者和用人单位相互依存、共享发展,因而用人单位应当更加注重对劳动者身心的保护和照顾,劳资双方构建更和谐的劳资关系,使得新时代的劳资关系更加符合社会主义核心价值观的要求。

[1] 见“北京市人力资源和社会保障局发布2021年劳动人事争议仲裁十大典型案例”。