网络反不正当竞争法律实务研究 ——兼评《网络反不正当竞争暂行规定》(二)

前文提到,网络不正当竞争行为通常分为两类,其中一类是传统不正当竞争行为在互联网环境下的延续。针对此类不正当竞争行为,既往司法实践以及行政监管中主要依据《反不正当竞争法》第二条、第六至十一条及其相关司法解释进行规制。新出台的《网络反不正当竞争暂行规定》(以下简称《暂行规定》)在其第七至十一条对《反不正当竞争法》规定的传统类型不正当竞争行为结合互联网的发展现状进行了细化和扩展,对相关不正当竞争行为的规制提供了更为具体的法律依据。值此《暂行规定》实施之际,本所律师结合近年来的司法及行政执法实践案例,在总结以往承办的不正当竞争案件经验的基础上,对此进行简要探讨。

一、商业混淆行为

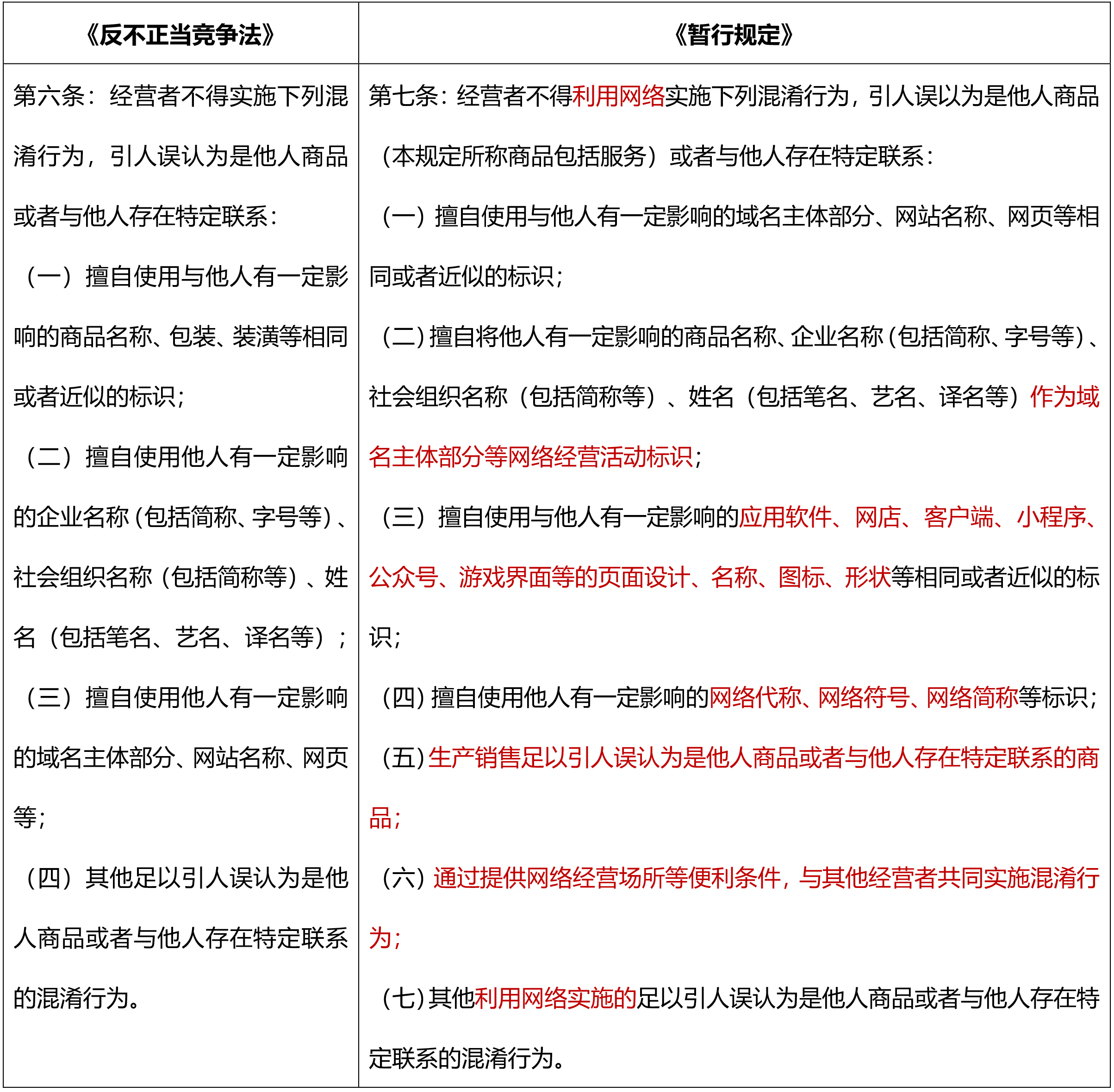

(一)《暂行规定》第七条第一款:在反法商业混淆条款的基础上,扩充了网络商业混淆行为的具体情形,将域名主体、网站名称、页面设计、网络代称、网络符号等纳入反不正当竞争保护范围

《反不正当竞争法》第六条对经营者通过仿冒他人商品标识、企业主体标识的混淆行为进行了规制,并列明了三种常见的混淆行为类型。但随着网络技术的高速发展,网络商业混淆行为也呈现出更多样的表现形式。尽管在2022年《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》(简称“《反不正当竞争法解释》”)第十三条中明确了对于《反不正当竞争法》第六条第(一)项至第(三)项规定以外的标识在满足“有一定影响”要求下可适用第六条第(四)项“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”的兜底条款,但在《暂行规定》出台之前,对于网络市场催生的其他新类型商业标识比如应用软件的页面设计、网店使用的商品详情页图文等是否应给予保护还是进行限制,在法律适用上仍存在较大的不确定性。

比如在深圳中院审理的“领星ERP软件诉赛弧软件”案[1]中,原告深圳领星公司认为被告的赛狐软件与其领星ERP软件高度近似,主张被告针对性大量抄袭原告软件页面设计要素和内容,构成反不正当竞争第二条和第六条第四项规定的不正当竞争行为。一审判决认为:“领星软件与赛狐软件均属网店经营管理软件,两者的功能相似,用户需求亦相似,而软件的用户界面是按照用户需求进行设计的,并要求尽可能地方便用户使用,这必然导致两个软件的用户界面具有一定的相似性。不能仅因为这种相似性,就认定赛狐软件构成不正当竞争。故原告认为被告开发、运营赛狐软件构成不正当竞争缺乏依据,不予支持。”深圳领星公司不服一审判决提起上诉,深圳中院二审判决认为:“上诉人的领星软件在业界已具有较高知名度,为相关公众所知悉,积累了良好商誉。上诉人主张的其领星软件运行的66个用户界面在图表、文字、色彩、线条、图标的设计与排列方面为原告所创作,虽未达到美术作品审美意义上艺术性表达的条件,但鉴于上诉人涉案领星软件在业界的知名度,上诉人主张的上述领星软件运行的66个用户界面已为用户所知悉,已与上诉人的经营业务建立了一定联系,能够为上诉人带来竞争优势和竞争利益,属于受反不正当竞争法保护的公平竞争权益。”最终二审判决撤销一审法院关于软件页面设计部分的认定,并改判被告承担50万元的赔偿责任。可见,即便是针对同一软件页面设计能否作为商业标识进行保护不同法院之间亦存在较大争议,更何况面对市场中层出不穷的新型混淆行为,法院在援引《反不正当竞争法》第六条第四款的兜底条款进行判断时仍面临一定的困境。

故此次《暂行规定》商业混淆条款相较现行《反不正当竞争法》作出了进一步明确,其采取了和《反不正当竞争法》第六条相同的列举形式,大幅扩充了商业标识的范围,将网络活动中其他有影响力的特殊标识,如应用软件、网店、客户端、小程序、公众号、游戏界面等的页面设计、名称、图标、形状等相同或近似的标识,以及网络代称、网络符号、网络简称等标识也一并纳入了反不正当竞争混淆行为的规制范围,为互联网环境下的新型商业标识的保护提供了空间。

实际上,此次《暂行规定》明确的相关商业标识比如应用软件的名称、图标等在此前的司法实践以及行政执法中已逐渐呈现出保护趋势。比如在北京知识产权法院审理的网圣公司与奇酷公司、华清公司等不正当竞争纠纷案[2]中,原告主张日本奇酷公司委托华清公司开发的《人狼殺2》游戏在游戏名称、图标、开机界面上与原告的《人狼殺》手游标识相同,而法院经审理亦认定:“‘人狼殺’作为一种游戏服务的名称显然与服务通用名称‘游戏’有显著区别,通过使用具有一定影响,可以作为反不正当竞争法的保护对象;相关公众接触游戏软件时首先接触到的是外观图标、开机界面等能够为相关公众直接感知到的部分,进而通过图标、开机界面区分不同的游戏,因此图标、开机界面属于反不正当竞争法规定的装潢。”

此外,在国家市场监督管理总局公布的2023年九起网络不正当竞争典型案件[3]中,其中就包括上海熵云网络科技有限公司使用“ChatGPT”网络热点实施混淆行为的处罚案例。该案中,对于上海熵云网络科技有限公司开发运营名称为“ChatGPT在线”的微信公众号,使用高度类似OpenAI公司官方图像的图案作为微信公众号头像,在公众号介绍是“ChatGPT中文版”,并提供含有AI对话功能收费行为,市监局最终依据《反不正当竞争法》第六条第(四)项的规定,对该种通过蹭热度获取不法利益的混淆行为进行规制,责令当事人停止违法行为,对当事人作出罚款62692.7元的行政处罚。

可见,《暂行规定》将司法及行政执法中的实践共识以规定形式明确,对网络领域的商业混淆行为做出更具体细致的规定,全面提升了网络领域商业混淆禁止条款的可操作性,为办理市场混淆的不正当竞争案件提供了更为明确的法律依据。同时,该条款也为相关商业标识的权利人在受到新类型市场混淆行为的侵害时提供了更为清晰、准确,有效的指引。不过,在适用《暂行规定》第七条第一款对新型网络混淆行为进行规制的过程中也要特别注意对标识有一定影响和行为混淆可能性两个实质要件的把握,合理划定通过网络使用相关标识的行为空间。

(二)《暂行规定》第七条第二款:将他人有一定影响的商业标识设置为搜索关键词可能构成混淆行为

《暂行规定》第七条第二款规定:“擅自将他人有一定影响的商业标识设置为搜索关键词,足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的,属于前款规定的混淆行为。”

近年来,通过搜索引擎设定推广关键词,使得相关公众在搜索商家设定的推广关键词时在搜索结果中优先展现其网站已经成为商家展示、推广其产品或服务常用广告模式。在关键词的使用方式上,广告主可以选择前台型竞价排名方式(或称“显性竞价排名”),即在关键词对应搜索结果的标题、链接描述中显示该关键词。同时,广告主也可以采用后台型竞价排名方式(或称“隐性竞价排名”),即仅在后台隐性使用关键词,在用户搜索到的该设置关键词相关链接标题、链接描述和链接网址中均不包含该关键词。对于显性使用他人商标或有一定影响的文字标识作为搜索关键词的行为,由于此种使用方式让用户可在网页搜索结果中直接看到,所以实践中法院与市场监管部门认定显性使用他人有一定影响的相关标识构成《反不正当竞争法》第六条的商业混淆行为是普遍通行做法。但是,在部分场景中如果显性使用方式属于指示性使用、叙述性使用等正当使用场景,或者存在授权关系等有权使用场景的,这种显性使用方式也可能不满足“足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”的要求而不宜认定为商业混淆不正当竞争行为。

与显性使用不同,隐性使用无论是在司法实践还是学理界仍存在较大争议,各地法院裁判观点各异。从《暂行规定》第七条第二款的条文内容进行解读,该条款中“设置为搜索关键词”的表述并未将隐性关键词行为排除在外。实际上也响应了最高人民法院在“海亮案[4]”中的裁判观点,该案中法院在无具体规则可供适用的情况下,以涉案行为是否违反了诚实信用原则和公认的商业道德作为判断其是否具有正当性的基础,最终认定被告隐性使用“海亮”关键词的行为违反《反不正当竞争法》第二条的规定,构成不正当竞争。

早在2020年本所律师代理的原告多益网络有限公司起诉被告广州网易计算机系统有限公司、杭州网易雷火科技有限公司(以下统称“网易公司”)不正当竞争纠纷一案[5]中,生效判决已认定被告隐性使用原告系列游戏名称作为后台设置关键词的行为构成不正当竞争。该案中,在知名网站将原告的知名游戏名称“神武4”作为关键词进行搜索时,靠前的搜索结果却链接至被告经营的“梦幻西游”手游网站并提供被告游戏下载及相应内容,而链接标题、内容未包含“神武4”字样。

360搜索“神武4”出现的搜索结果页面

法院经审理认为:“相关用户使用‘神武4’在某网站搜索,一般目的系为了解与多益公司‘神武4’游戏相关信息,或为了下载安装并试玩该游戏,两被告投放案涉关键词用于推广‘梦幻西游’游戏,使用于宣传、推广及提供下载上述游戏的网站的搜索结果位于前位展示,易使部分本应访问多益公司‘神武4’游戏网站的用户通过上述关键词推广链接访问案涉网站,从而使网易公司网站获得相应的点击量,即使部分用户进入后意识到该网站并无多益公司‘神武4’游戏相关内容,并不必然离开网站,存在点击‘梦幻西游’游戏下载试玩的可能性。鉴于多益公司、网易公司均系网络游戏经营者或提供游戏相关服务,案涉关键词推广行为将造成多益公司游戏用户的流失和商业机会的丧失。现有证据可以证明多益公司持续推广并运营‘神武’系列游戏,网易公司作为网络游戏的同业经营者对此不可能不知晓。无论是否通过某网站智能匹配触发该次推广,两被告主观上明显具有攀附他人游戏的故意,该行为抢夺多益公司的潜在用户和商业机会,使多益公司的合法利益受损,明显有悖于诚实信用原则,亦违反公认的商业道德,应以反不正当竞争法第二条规定予以规制,两被告对此亦应承担赔偿责任。” 该案亦为2023年广州市天河区人民法院4·26知识产权日宣传的典型网络游戏侵权案例[6]。

值得注意的是,前两案中法院均系援引《反不正当竞争法》第二条原则性条款而非第六条进行规制。随着《暂行规定》的出台,对于关键词隐性使用,实践中能否直接适用《暂行规定》第七条第二款对隐性关键词行为予以规制,本所律师认为仍有待商榷。该条文中虽然未明确区分设置搜索关键词的使用方式,但强调“足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的”的构成要件。由于关键词隐性使用并没有使用户在搜索结果中直接看到标识,而是由于用户使用某个搜索关键词而触发了网页搜索结果的展示,这种情况是否足以导致用户混淆或者误认存在特定联系,仍需要结合案件具体情况进行考虑。

比如在上文提及的“神武4”隐性关键词案中,该案的特殊之处在于原告与被告均为游戏行业的知名企业,且其涉及的游戏均是知名度高、玩家规模庞大的同类型竞品网络游戏,两者具有较强的竞争性与替代性。同时在通过涉案关键词所链接到的被告目标网站为云游戏网页,即当用户点击进入搜索结果后随即进入被告的游戏页面直接体验游戏成为被告的游戏用户,在缺乏下载、安装等过程情况下,用户对于区别原被告游戏的注意力程度较低、且选择空间极其有限,此时造成相关公众混淆的可能性极高,而且该行为客观上已经将原告游戏的玩家直接导流至被告的游戏中,故法院最终认定该行为构成不正当竞争。

但在一般情况下,随着社会大众和市场主体对搜索引擎及付费搜索有普遍的认知后,或可以通过“广告”的标记与自然搜索结果区分出来,则隐性使用关键词通常不会产生混淆可能性。故利用他人商业标识作为关键词仅进行隐性使用是否构成《暂行规定》第七条规定的混淆行为,审查重点应当放在搜索结果页面标示是否清楚、是否会导致消费者混淆误认以及搜索结果中商标权人的链接是否能够被展示在网络用户易于识别的显著位置等因素上,以避免不正当地限制正常的市场运营活动。故《暂行规定》第七条第二款虽然为隐性使用关键词构成混淆的行为提供了出路,但仍有待司法实践以及执法中的积极探索。

二、虚假宣传行为

(一)《暂行规定》第八条:对网络虚假宣传的内容进行增补、对网络虚假宣传的重点方式予以明确

首先,第八条新增“商品生产经营主体”以及商品的“来源”“资格资质”等禁止虚假宣传的内容。此前,由于商品的“来源”以及“资格资质”等商品属性因未被明确列入《反不正当竞争法》第八条规定虚假宣传的对象,故在司法实践中对于虚假宣传产品来源的行为未能予以全面规制。比如在本团队律师代理的能量马能量饮料有限责任公司(PowerHorse Energy Drinks Gmbh)诉浙江睿远生物科技有限公司等侵害著作权及不正当竞争纠纷一案[7]中,对于原告主张的被告在推广其国产功能饮料产品时以“品牌源自于迪拜”作为主要卖点进行宣传、构成虚假宣传的行为,法院判决认为被告所宣传的产品为维生素饮料,基于其所面对的产品客户的辨别能力,单凭上述宣传内容并不足以使相关公众对被告的产品质量、功能等产生误解,而从本质上改变相关公众的评价而发生购买力的不恰当转向,以此认定被告的行为不属于《反不正当竞争法》意义上的虚假宣传行为。

从该判决论述可以看出,法院对于虚假宣传用语最终还是回归到是否对产品的质量、功能方面存在误导性上。但本所律师认为,在《反不正当竞争法》第八条规定的虚假宣传内容中还有“等”这一兜底用词,被告宣称其产品来源自迪拜实际上已经会令相关消费者误以为其产品源自境外、从而提升对产品品质的认知度影响用户的购买行为,而客观上以一般用户的辨别能力也根本无法去核实该产品是否真正来源于迪拜。故对品牌来源地的虚假宣传内容已构成引人误解的事实结果,客观上也造成对其它同品牌类产品竞争者的影响,或应构成虚假宣传行为。而此次《暂行规定》的出台恰好印证这一观点,也为后续实践中的类似情形提供论证依据。

其次,该条同时罗列了三种虚假宣传的营销方式,即网络中虚假宣传可以通过网站、客户端、小程序、公众号等渠道,以直播、平台推荐、网络文案、热搜、榜单等多种互联网营销形式进行。其中明确的直播方式也正是是基于直播带货正成为逐渐转变成为众多经营者销售商品或者提供服务的主要营销方式之一,但目前直播行业普遍存在虚假宣传的问题。比如北京市海淀区市场监督管理局在2023年对红人库(北京)文化传媒有限公司在直播过程中将普通食品的固体饮料宣传为“增强抵御力”“性能用途超过药品”行为作出了10万元的处罚。类似的情形还包括北京婼薇乐护肤品有限公司在直播间推荐、销售无抗老功能的化妆品时,直播背景中标示了“专研抗老”等字样亦被北京市密云区市场监督管理局处以20万元的罚款[8]。可见,在直播间无论是以主播口述还是通过背景板、提示板、字幕等形式表述虚假内容,同样构成对所售商品功能作虚假或者引人误解的商业宣传行为。而通过对此类违法行为的查处,有效规范了直播带货经营行为,切实保护了消费者的合法权益。

(二)《暂行规定》第九条:对平台经济领域出现的重点虚假宣传行为予以规制

互联网时代下,消费者在购买某个商品或者接受某项服务时,往往会通过商品的介绍与销量、店铺的评级与规模,及其他消费者的打分与评价等对商品的质量进行判断。而为了更有效地吸引顾客群体、提高自身经济效益,有部分经营者通过“网络软文”“刷好评”等方式,人为提高商品销量、信用评级或搜索排名,以误导或影响消费者的正常判断。故此次《暂行规定》出台,对互联网经济下的虚假宣传场景以及表现形式进行了详细列举,禁止刷单炒信、虚假交易、口碑营销、好评返现等商业宣传行为,而该些场景实际上是近年来行政处罚中高发、多发的虚假宣传手段。

比如在国家市场监督管理总局2023年发布的三多科技(北京)有限公司对商品的用户评价作虚假商业宣传的典型案例中,对于三多公司通过委托深圳草田公司在百度问答、贴吧等网络咨询和社交平台以发布文章和问答式口碑营销等方式对墨白白酒进行虚假宣传的行为,作出罚款3万元的行政处罚。以及青田县市场监管局对青田某电子商务有限公司通过发放“好评返现”卡片并诱导买家好评晒图的行为进行了行政处罚。该些虚假宣传行为看似让消费者“薅羊毛”获利,但实际上干扰了用户评价的真实性,破坏了电商信用评价机制和平台诚信规则,不仅涉嫌不正当竞争、破坏市场秩序,还损害了消费者知情权等合法权益。

而本次《暂行规定》对多类型的虚假宣传形式进行了明确,虽然该些情形在《反不正当竞争法》项下亦可以进行认定,但《暂行规定》条款的施行使得市场监管在后续执法上更具有全面性、消除了执行上的模糊认识,有利于遏制商家为吸引客户流量通过网络虚假宣传“走捷径”的行为。同时让消费者了解到虚假宣传行为的多样性和隐蔽性,提高其面对商品和服务的甄别力。

值得关注地是,部分虚假宣传的行为日益呈现出组织化、职业化、规模化等特点,甚至形成黑灰产业。比如《暂行规定》中提及的虚构收藏量、点击量、关注量、点赞量、阅读量、订阅量、转发量等流量数据造假的虚假宣传形式,往往是通过人工如“网络水军”或技术手段实施流量造假、虚假注册账号、操纵用户账号等方式实现。

如在上海市普陀区人民法院审理的上海某网络公司在微博上实施“微博刷量业务”案[9]中,该法院认定三被告通过组织虚假刷流量的方式,帮助刷粉的用户实现了虚假或者引人误解的商业宣传,违反了《反不正当竞争法》的规定。虽然被告辩称其帮助用户增加的粉丝量、点赞量等数据是真实的,相关粉丝、点赞账号是真实存在的。但法院认为:数据的真实性并非仅指其“量”的真实性,更应当是指其“质”的真实性即相关数据指标的变化应出于平台真实用户的真实意愿,而非通过实施刷量等作弊行为获得的虚假变动。被告系通过组织虚假交易的方式,虚构了用户粉丝量、微博阅读量、点赞量、评论量等数据,相关用户能够通过滋生大量无效流量的方式,虚构互联网账号的人气,从而进行虚假的商业宣传这种行为损害了包括该平台运营方、平台用户、平台广告商等各方主体的合法权益,构成不正当竞争,并判赔被告赔偿微博平台200万元。故对于组织或者帮助其他经营者进行实施批量刷量、好评、补单等虚假宣传行为的,同样可适用《暂行规定》第九条第二款予以规制。

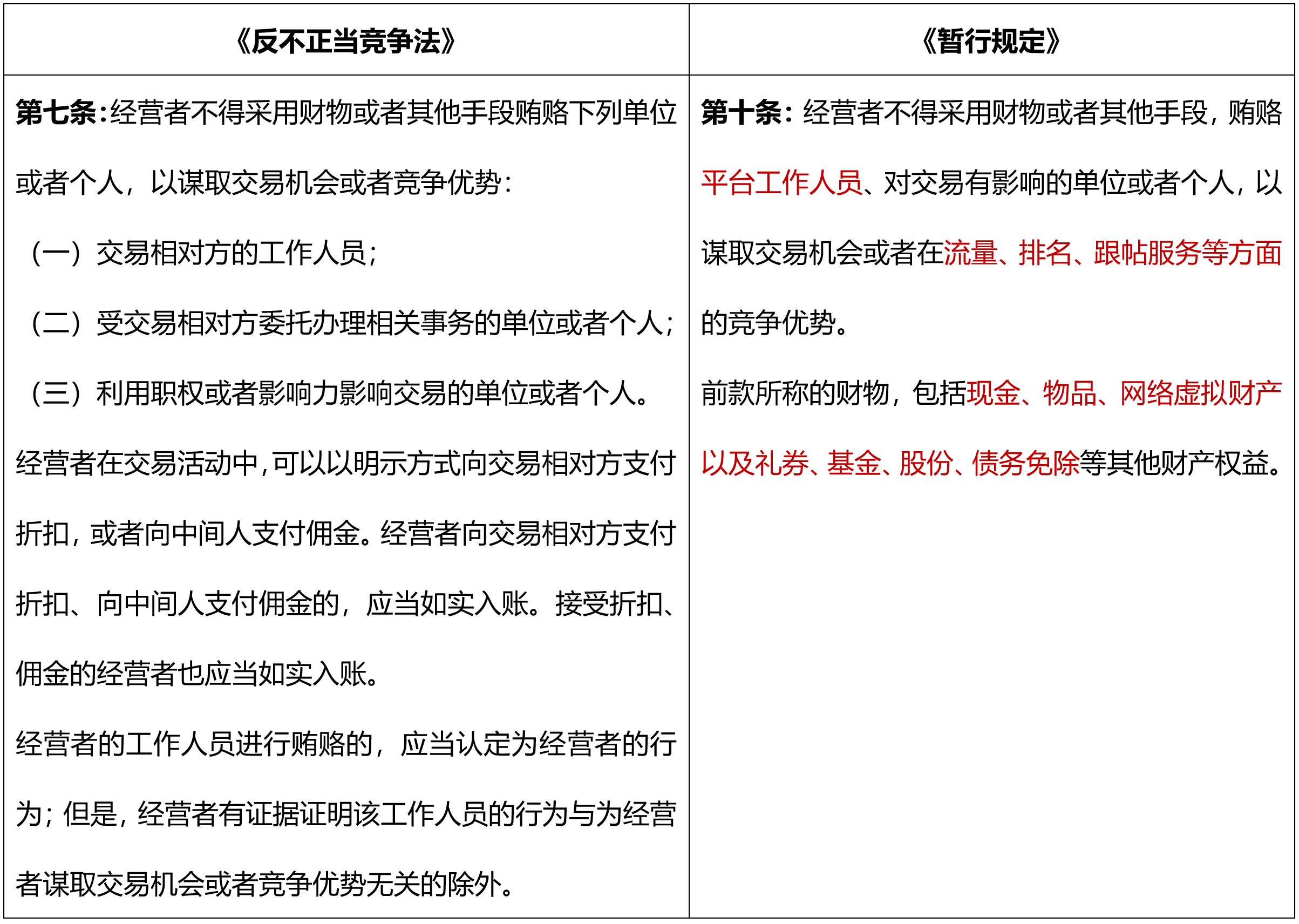

三、商业贿赂行为

相较于《反不正当竞争法》第七条而言,《暂行规定》第十条规定的接受商业贿赂的主体不仅包含交易相对方的工作人员,还明确包含了平台工作人员。实际上,随着互联网行业的蓬勃发展,互联网领域商业贿赂案件近年来层出不穷,尤其是电商平台工作人员所掌握的权力也越来越得到关注。比如在徐州市鼓楼区人民法院审理的非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪案件[10]中,某平台电商运营管理人员李某利用职务便利,非法收受平台带货主播曹某钱款共计68万元,为其提供恢复违规直播信用分、营销指导等帮助。鼓楼区法院经审理认为,李某利用任信息技术公司电商业务部运营人员职务上的便利,非法收受平台主播的贿赂款,为其谋取交易机会或者竞争优势,数额较大,其行为构成非国家工作人员受贿罪。而曹某为谋取不正当利益,给予公司、企业工作人员李某以财物,数额较大,妨害了公司、企业的管理秩序,其行为构成对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币十万元。

由此可见,在平台员工往往拥有较大的权限和操作空间的情况下,极易滋生腐败。因此,《暂行规定》也是结合电商行业逐渐成为商业贿赂高发领域这一趋势,扩大对商业贿赂对象的打击范围,有效遏制某些平台工作人员的权力寻租,保障平台经济行稳致远。同时,《暂行规定》还将网络虚拟财产列入财物的界定范围,进一步贴合了互联网反不正当竞争的现实需要。对于通过游戏币、游戏道具、比特币等具有虚拟财产的物品进行贿赂的“隐匿性”行为也进行明确。此次《暂行规定》增加行贿行为类型、扩大受贿对象范畴,同时将收取虚拟财产作为的受贿行为亦纳入到商业贿赂的规制范畴中其目的在于扩大商业贿赂行政执法范围,加大执法力度,从而更有效地打击商业贿赂。

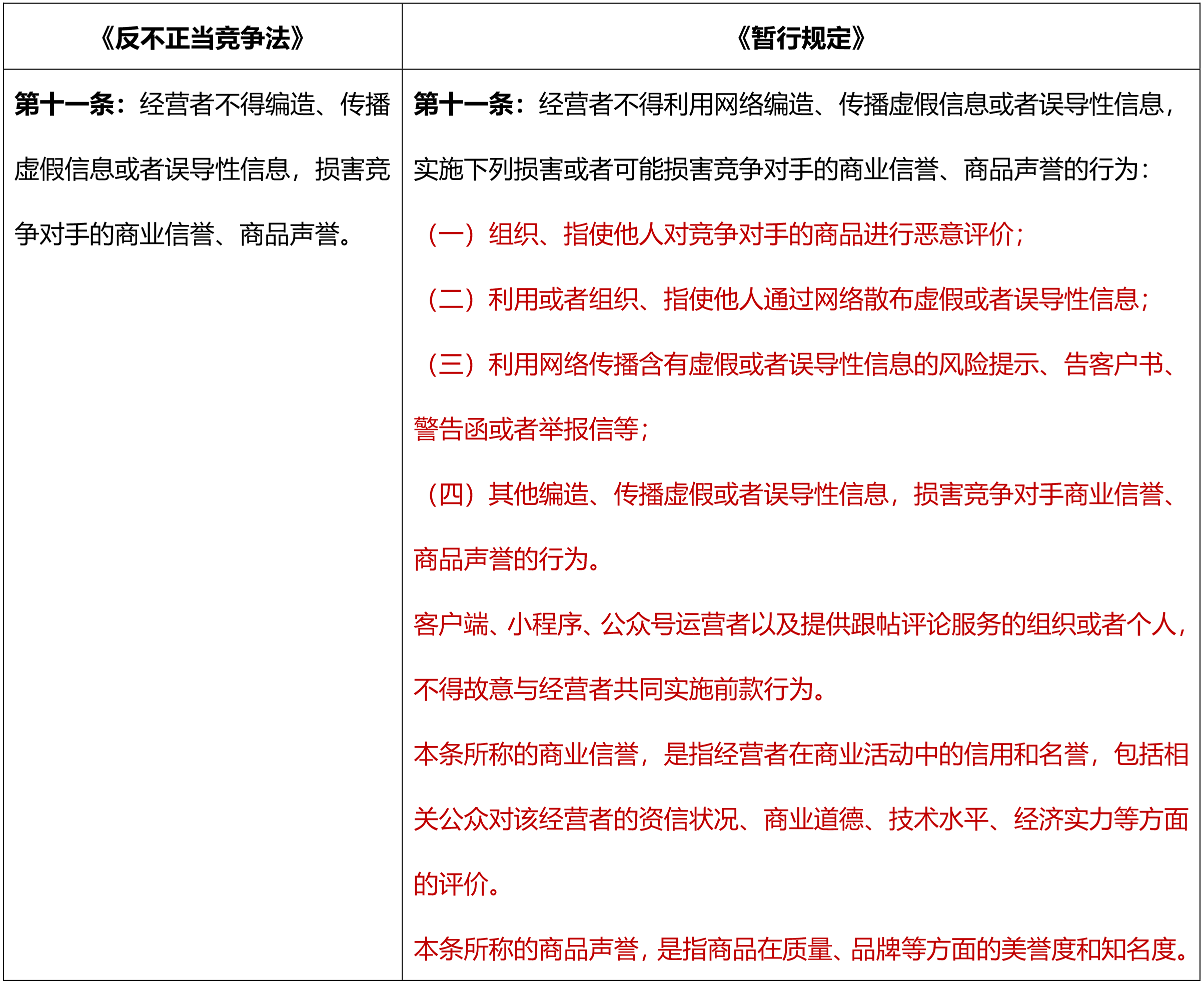

四、商业诋毁行为

《暂行规定》对互联网环境下的商业诋毁行为列举了三种行为模式,将商业诋毁的范围从“损害”扩展到了“可能损害”,并设置了兜底条款,此外还对商业信誉和商品信誉做出了定义。虽然此前《反不正当竞争法》中没有明确将“可能损害”作为认定侵权结果的标准,但司法实践上侵权结果的认定并不要求证明存在实际的损失,只要有造成商业信誉、商品声誉受损的可能性则足以认定。在(2020)粤73民终733号“虎牙诉斗鱼案”中,广州知识产权法院认为,商业诋毁的构成要件之一是“行为人的行为已经或者可能造成相对人商业商誉或商品声誉的损害”。在本所律师代理的(2020)粤0106民初36048号“网易诉灵犀案”中,广州市天河区人民法院对于结果要件同样持“已经或者可能”标准。而一般而言,如何认定“已经或者可能造成损害”,通常以“向不特定公众公开传播”作为评价标准。若涉嫌侵权内容系在网络上公开发布,则可以认定为“足以造成损害”。[11]在《暂行规定》未明确之前,关于可以以推定方式认定损害结果一般需要通过案例说明,而《暂行规定》的出台则为损害结果认定提供了更为清晰的依据。

《暂行规定》大大拓展了商业诋毁行为的规制范围,包括明确提出“利用网络传播含有虚假或者误导性信息的风险提示、告客户书、警告函或者举报信等”可能构成商业诋毁,对于防止权利人滥用侵权警告、督促权利人尽审慎义务大有裨益。在行政执法层面,有利于市场监管部门对相关行为作出及时有效的处理;从司法层面,有利于降低维权一方对其遭受损害的证明标准,传递出了保护合法经营和公平竞争的价值取向。

在本所律师代理的原告杭州网易科技有限公司诉被告广州爱九游信息技术有限公司、深圳市鲸旗网络科技有限公司等公司商业诋毁一案[12]中,原告主张鲸旗公司在爱九游平台以“GM”名义发布的游戏推广文章中将原告的《阴阳师》游戏以及鲸旗公司的《百鬼物语》游戏进行比对,并在文章中使用 “太肝”“头发掉完了”“卡池有毒”“爆率低”等词汇评论原告的《阴阳师》游戏构成商业诋毁。法院经审理认为:“涉案文章内容涉及到《阴阳师》时使用‘有毒’等贬义词语,而对《百鬼物语》则使用‘良心’‘慈善’等褒义词语,介绍《阴阳师》游戏时称游戏‘太肝’,称《百鬼物语》‘休闲养肝’。鲸某公司与网易公司具有竞争关系,且在文章中将己方经营的游戏与同类型题材游戏进行比对,使用褒义词语介绍已方经营的游戏,使用贬义词评价竞品游戏,上述内容具有误导性,损害了网易公司的竞争优势,构成商业诋毁。”由此可以看出,竞争对手对同行业竞争者的商品质量比如游戏内容“肝”不“肝”等进行的公开评价在超出合理范围外亦有可能构成商业诋毁。该案也是近期广州知识产权法院公布的商业诋毁典型案例,而本所律师代理的爱九游公司亦从平台不参与涉案推广文章制作等角度进行抗辩,最终在商业诋毁行为上认定爱九游公司无需承担责任。

近年来本所律师承办了大量涉及自媒体测评的商誉侵权案件,在办理此类案件的过程中,首先遇到的问题便是案由的选择,系主张名誉侵权还是商业诋毁不正当竞争。而目前来看,此次《暂行规定》尚未能明确解决这一困惑。《暂行规定》虽然提出了“客户端、小程序、公众号运营者以及提供跟帖评论服务的组织或者个人,不得故意与经营者共同实施前款行为”,对自媒体运营者的行为进行了规制,但是该种规制是建立在和经营者共同侵权的基础上。也就是,自媒体博主本身发布的诋毁言论,在权利人无法证明其背后有竞争对手的“组织、指使”,就博主本身的行为,是否能主张构成商业诋毁不正当竞争,实际上是不明确的。随着自媒体博主商业属性的强化,本身通过发布视频吸引流量、实现商业变现已经系一种经营行为,尤其系测评博主,在测评某产品时,自身也会为同类产品做商业推广。在对“经营者”“竞争对手”采取更为宽泛标准的情况下,我们认为对于该种评测类博主,可以主张不正当竞争。但在未有明确规定的情况下,相较于名誉侵权诉讼,启动商业诋毁会有更多顾虑,因此导致权利人更愿意通过名誉侵权进行维权,在侵权认定及赔偿认定上,多有掣肘。期待往后对于该问题能有更进一步的解释。

五、总结

《暂行规定》第七条至第十一条立足于网络经济领域不正当竞争行为的规制需要,在《反不正当竞争法》及其司法解释的基础上,对互联网领域中的新型不正当竞争行为作出了更细化的规定,针对反不正当竞争监管执行以及司法实践中存在的突出问题给予了针对性回应,使得更多网络不正当竞争行为的新型表现形式通过《暂行规定》进行明确规制,而不必依据兜底条款或者《反不正当竞争法》或其他论证及解释。同时,《暂行规定》亦吸收了相关司法裁判以及行政监管的实践经验,对新类型的网络不正当竞争行为的认定标准进行了规定,使得后续监管机构执法上更具有指引性和可操作性。随着《暂行规定》的贯彻落实和持续推进,必将对遏制商业混淆、虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为起到积极作用,为各类经营主体明晰不正当竞争的界限和标准,使得网络不正当竞争行为的治理有规可依,以更好地促进数字经济规范持续加快发展。

[1] 广东省深圳市中级人民法院(2023)粤03民终8599号民事判决书。

[2] 北京知识产权法院(2020)京73民终2267号民事判决。

[3] 市场监管总局公布9起网络不正当竞争典型案例:https://www.samr.gov.cn/jjj/sjdt/gzdt/art/2023/art_885915ef69c94901bd4ce6b44d9029bc.html

[4] 最高人民法院(2022)最高法民再131号再审民事判决书。

[5] 广东省广州市天河区人民法院(2020)粤0106民初39540号民事判决书。

[6] 天河政法公众号文章:https://mp.weixin.qq.com/s/zXEWojx0WrBwaeSldMvtmw。

[7] 佛山市中级人民法院(2022)粤06民终8620号民事判决书。

[8] 《聚焦双11•购物更有谱 | 北京公布网络交易执法领域典型案例》报道:https://www.ccn.com.cn/Content/2023/11-13/1541288444.html

[9] 上海高院公众号文章《提供“刷量”服务,商家被判赔200万》:https://mp.weixin.qq.com/s/XPn7Uu4U28-VCF1zl1XQFw

[10] 徐州鼓楼法院微信公众号报道:https://mp.weixin.qq.com/s/OZ6yXCTJzapOL1iBm_-npw

[11] 公众号文章《商业诋毁与名誉侵权维权路径比较》:胡奕宜、杨鸿滔。

[12] 广州知识产权法院报道:https://mp.weixin.qq.com/s/mKL9Mpv5ILvEiJZHYFkdVg