请“麦克斯韦妖”为我作证——浅谈区块链电子存证在民事诉讼的应用

2019年12月26日,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定(2019修正)》(下称“《新民事证据规定》”)发布,其对电子数据的举证、真实性认定等方面作出的具体规范和要求成为了广泛热议的重磅亮点。随着互联网经济的发展、大数据时代的到来,电子数据的应用急剧增加,电子证据在民事诉讼中大量涌现,电子证据效力认定规则的明确具有重要意义。然而,由于电子数据本身具有易篡改、易删除等特征,将其保存为法院认可的民事诉讼证据,仍然存在技术上的难题。受《区块链:量子财富观》1、《区块链 新经济蓝图及导读》2等著作的启发,结合法律法规、判例研究和实务经验,笔者发现承载着“麦克斯韦妖”理论精神的区块链技术能够发挥其功能优势,为解决电子数据存证难题开辟新的通道,为民事诉讼的证据保存带来全新的变革。

一、电子数据的证据地位和存证难题

实际上,电子数据在民事诉讼中的证据地位由来已久。早在1999年《中华人民共和国合同法》发布时即已规定“当事人可以通过数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式订立书面合同”3,2012年《民事诉讼法》第二次修正将电子数据列为独立的证据类型,2015年《最高院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)的解释》进一步定义“电子数据是指通过电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、博客、微博客、手机短信、电子签名、域名等形成或者存储在电子介质中的信息。”既然电子数据在民事诉讼中的证据地位早已有之,为何在实践中将电子数据作为民事诉讼证据的情况并不多见?笔者认为,其重要原因在于电子数据的存证难题:

- 难题1:司法裁量标准不明确,存证方式单一

在《新民事证据规定》公布之前,法院对电子数据证据固化的要求和真实性认定并未达成普适性的明确标准。因此,为了降低民事诉讼的不确定性和败诉风险,诉讼当事人及其代理律师更倾向于采用书证、视听资料等传统形式的证据。如确实存在采用电子数据作为证据之必要的,在没有明确司法裁量标准的情况下,委托公证机关通过对网络页面逐一截图保存等传统手段公证保存电子数据,似乎成为了增加法院采信度的唯一选择。然而这种电子存证方式所要耗费的时间等成本较高,难以真正满足瞬息万变的电子数据的固化和存证要求。

- 难题2:电子数据作为证据遭受“破坏”的可能性极高

笔者留意到在(2019)京0491民初1212号案中,法院的裁审意见较为贴切地描述了这一难题:“电子数据证据不同于传统的证据形式,具有真伪的脆弱性、传递的技术性、极强的可复制性等特殊属性,存在因所处设备或网络环境存有问题而遭受“破坏”的可能性,导致存证下来的证据难以具有可信力。”而这类“破坏”包括时间来源不明等问题。

由此可见,电子数据的存证难题亟需司法所认可的技术手段予以攻克。而恰逢此时,近两年来区块链技术在分布式“麦克斯韦妖”智能的加持下蓬勃发展并得到广泛应用,为解决电子数据存证难题提供了新的通道。

二、 麦克斯韦妖“挠”出电子存证的可循路径

1. 分布式“麦克斯韦妖”能够满足《新民事证据规定》的存证要求

1) 《新民事证据规定》的电子数据存证要求

《新民事证据规定》第九十三条规定,人民法院对于电子数据的真实性认定因素包括“(一)电子数据的生成、存储、传输所依赖的计算机系统的硬件、软件环境是否完整、可靠;(二)电子数据的生成、存储、传输所依赖的计算机系统的硬件、软件环境是否处于正常运行状态,或者不处于正常运行状态时对电子数据的生成、存储、传输是否有影响;(三)电子数据的生成、存储、传输所依赖的计算机系统的硬件、软件环境是否具备有效的防止出错的监测、核查手段;(四)电子数据是否被完整地保存、传输、提取,保存、传输、提取的方法是否可靠;(五)电子数据是否在正常的往来活动中形成和存储;(六)保存、传输、提取电子数据的主体是否适当;(七)影响电子数据完整性和可靠性的其他因素。”因此,《新民事证据规定》要求电子存证应当保证电子数据的完整性和可靠性,其中具体的要求包括系统环境的完整、可靠,系统的运行状态及对电子数据的影响以及是否能够防止出错等。

2) “麦克斯韦妖”与区块链的技术优势

在论证和解释区块链技术这一分布式“麦克斯韦妖”为何能够满足《新民事证据规定》的存证要求之前,本文需要先介绍一下“麦克斯韦妖”和区块链的关系。阿里巴巴集团副总裁高红冰在“关于区块链认知的对话”中提到“分布式系统才能让熵真正减小,因为每个节点都是麦克斯韦妖,都在发挥智能去产生信息,就像小蜜蜂筑巢一样。”4其中提到的麦克斯韦妖来源于物理学家麦克斯韦的设想,这个设想曾在物理学界掀起轩然大波,而“麦克斯韦妖”也成为了物理学界的四大神兽之一。直至20世纪,IBM计算机实验室的Landauer和Bennett先后将麦克斯韦妖理论引入信息学领域,并论证得出:麦克斯韦妖的智能能减少不确定性,能产生信息。5在此之后,人类开始关注和重视分布式智能,当麦克斯韦妖在系统中非定域分布,执行同一个“基础协议”时,能够发挥群集智慧,相比于只有一个麦克斯韦妖的中心化决策系统,能够低成本地压缩系统中的不确定性。而区块链创新,就是尝试建立一个分布式的麦克斯韦妖智能系统。6

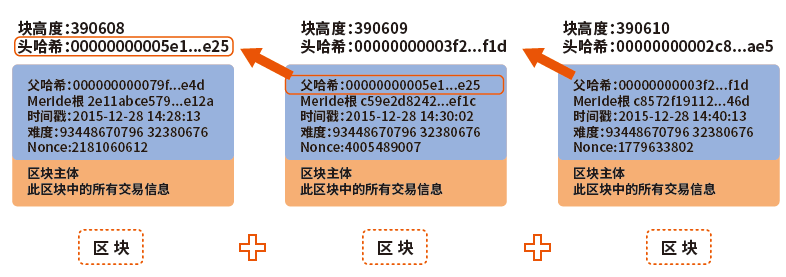

图1:区块链=区块+链7

在麦克斯韦妖理论的基础上,比特币的区块链创新实则是通过开源程序创设一套依托全网共识记账的信用系统,每笔交易记载时都会盖一个时间戳,每10分钟形成一个全网同步的区块账本,而在10分钟内能够最快算出SHA256难题的,将会成为能够合法记账、盖时间戳的“麦克斯韦妖”。前一个区块与后两个区块首尾相连形成链,因此区块链上分布式地排列着“麦克斯韦妖”。基于这一技术特征,区块链在电子存证方面具有以下明显优势:

- 依托全网共识记账的信用固化系统,保证电子存证的完整性和可靠性。

在区块链系统中,上一个区块的信息连同新发生的全部信息记载情况打包并计算其SHA256哈希值形成新的区块,之后的网络内部的数据均经上述相同方式打包成块,块与块首尾相连形成链。若需要修改块内数据,则需要修改此区块之后所有区块的内容。基于这一技术特征,将区块链应用到民事诉讼的电子存证中,能够极大地增加信息篡改和删除的成本,确保存证环境的完整和可靠。

- 依托分布式系统,保证电子数据的存储始终处于正常运行状态、确保安全性,提高信息固化的效率。

如上文所提到的,常见的中心化决策系统中能够将信息固化的“麦克斯韦妖”有且仅有一个,容易因中心的不正常运行或被恶意攻击等而出错。而区块链技术的魅力即在于其去中心化、分布式的特征,其链条上的每一个区块、每一个节点均分布着具有决策功能、可以固化信息的“麦克斯韦妖”,这不仅能够避免因中心服务器被恶意攻击而导致系统瘫痪的安全问题、防止出错,而且由于无需与中心服务器进行循环往复的指令传递,还能够较大提高电子存证的效率。

2. 最高人民法院为区块链电子存证提供了司法空间

2018年9月发布的《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》第十一条规定,“当事人提交的电子数据,通过电子签名、可信时间戳、哈希值校验、区块链等证据收集、固定和防篡改的技术手段或者通过电子取证存证平台认证,能够证明其真实性的,互联网法院应当确认。”这是最高人民法院首次明确在司法解释中认可区块链电子存证技术,为其提供了充分的司法空间。

2019年12月4日,最高人民法院发布《中国互联网司法典型案例》,其中即收录了全国首次对区块链电子存证的法律效力进行认定的案件“杭州华泰一媒文化传媒有限公司与深圳市道同科技发展有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案”,并指出“本案为该种新型电子证据的认定提供了审查思路,明确认定区块链存证的相关规则,有助于推动区块链技术与司法深度融合,对完善信息化时代下的网络诉讼规则具有重要意义。”

而根据近日发布的《新民事证据规定》第九十四条规定,“电子数据存在下列情形的,人民法院可以确认其真实性,但有足以反驳的相反证据的除外:(一)由当事人提交或者保管的于己不利的电子数据;(二)由记录和保存电子数据的中立第三方平台提供或者确认的;(三)在正常业务活动中形成的;(四)以档案管理方式保管的;(五)以当事人约定的方式保存、传输、提取的。电子数据的内容经公证机关公证的,人民法院应当确认其真实性,但有相反证据足以推翻的除外。”笔者理解,在《新民事证据规定》实施以后,除了委托公证机关公证保存电子证据外,当事人还可以通过事先约定等其他方式采用区块链技术进行电子存证,在“麦克斯韦妖”的助力下开展民事诉讼。

通过上述司法动态可见,法院已逐渐接受甚至鼓励区块链技术应用到电子数据存证当中,区块链技术与民事证据规则的融合“势如破竹”。

三、司法审查要素初探

杭州互联网法院曾在判决意见中强调“对于采用区块链等技术手段进行存证固定的电子数据,应秉承开放、中立的态度进行个案分析认定。”那么, 区块链技术与民事证据规则深入融合的情景下,如何确保电子证据能够被法院所采信?结合判例的归纳和研究8,笔者发现法院在考虑是否采信区块链储存的电子证据时一般会审查以下因素:

1. 关于存证平台的中立性和资质审查

结合判例研究发现,平台公司的股东及经营范围是否相对独立于诉讼当事人等将会成为法院审查区块链存证平台中立性的重要考虑因素。此外,法院还会审查存证平台是否具备相关资质,包括经营范围是否包括电子存证服务、平台是否获得电子认证许可证书等。但笔者也留意到,在(2019)京0491民初805号案中,虽然被告以存证平台虽具有《信息系统安全等级保护备案证明》、《信息安全管理体系证书》但未获得电子认证许可证书为由进行抗辩,最终法院认为“存证平台是否获得电子认证许可证书,属于行政管理法规调整的范畴,不能直接以此否定存证平台的资质以及存证平台存证的合法性、真实性。”由此可见,相较于行政许可资质的审查认定,法院对存证平台的审查将可能更多地以中立性作为考虑因素。

2. 关于取证技术手段的可信度审查

通过参考(2018)浙0192民初81号案的裁审意见并加以客观分析发现,法院对取证技术手段的可信度审查可能会考虑该种固证系统是否对所有人都平等开放、任何人都可以使用,取证、固证全过程是否按照事先设定好的程序由机器自动完成、是否有被人为篡改相关链接的可能性,以及是否有鉴定所对固证系统的技术性进行鉴别并确认等相关要素。

3. 关于电子数据存证的完整性比对和审查

结合判例研究发现,诉讼当事人通常会在将电子数据上传至区块链系统的同时同步备份到第三方数据库,例如网络行业协会司法鉴定中心、公证处等,以备后期的比对印证。而在(2018)浙0192民初81号案中,诉讼当事人不仅将案涉电子数据保存在固证系统中,还同时上传并同步于FACTOM区块链和比特币区块链两套区块链系统中。而法院也充分阐述了其审查步骤和考虑因素:在分析认可区块链技术特征的基础上通过审查存证区块生成的时间逻辑、比对FACTOM区块链和比特币区块链存放内容的hash值的一致性来确认电子数据是否真实上传,之后将固证系统中下载的信息进行hash值计算并与区块链系统的hash值进行比对,在确认一致后最终做出了电子数据保存完整、未被修改的审查意见。

综上所述,在区块链技术与民事证据规则逐渐融合的今天,区块链电子存证在民事诉讼所发挥的作用应当得到重视和关注。而若要真正发挥“麦克斯韦妖”的作用,增加法院对电子证据的采信力度的,在存证时还需持续关注司法实践的新动态,结合司法审查因素调整存证策略,例如事先审查存证平台的中立性、取证技术经人为篡改的可能性等。

四、结语

2019年是中国法制建设的大年,“九民会议纪要”、《民法典草案》和《新民事证据规定》等重磅规定的相继出台给民事诉讼及其证据规则带来新的气象,也为区块链技术与民事证据规则的深度融合作出了有力的铺垫。2020年,在这个悄然而至的新年里,期待并相信区块链电子存证这一法律与技术深度融合的时代产物能够在民事诉讼领域得到更多的应用和支持,这给民事诉讼领域带来的影响将会是广泛而深远的。

---------------------

[1] 韩锋、张晓玫,区块链:量子财富观 [M],机械工业出版社,2017

[2] (美)梅兰妮·斯万,区块链 新经济蓝图及导读[M],新星出版社,2018

[3] 《中华人民共和国合同法》第十条:当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的,应当采用书面形式。第十一条:书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

[4] (美)梅兰妮·斯万,区块链 新经济蓝图及导读,新星出版社,2018:25

[5] (美)梅兰妮·斯万,区块链 新经济蓝图及导读,新星出版社,2018:193-196

[6] (美)梅兰妮·斯万,区块链 新经济蓝图及导读,新星出版社,2018:200

[7] 资料来源:36氪,恒大研究院

[8] 案例检索时间:2019年12月30日。